首页注释:河流库岸塌陷作为一种常见的地质灾害,对周边环境和人类生活带来了严重威胁。这一现象的发生往往与多种因素密切相关,其中降雨是一个至关重要的因素。本案例旨在通过降雨分析万州区瀼渡河流域河流库岸稳定性。作者:强跃,男,汉,工学硕士,教授(三级),硕士生导师,主要从事三峡库区地质灾害防治研究,工作单位:重庆三峡学院。在此特别指出,本案例仅用于教学,在编制过程中参阅了前人成果,收集了部分单位一线资料,在此致以衷心的感谢和美好的祝福,若涉及侵权,请联系删除,QQ邮箱:652344220@qq.com。

摘要:河流库岸塌陷,顾名思义,是指河流或水库的岸壁在多种自然和人为因素的作用下发生的坍塌现象。这一现象主要表现为岸坡的变形和破坏,包括坍塌、流土、滑移等多种形式。在水库蓄水的情况下,库岸塌陷尤为显著,大量水体坍塌入库,不仅减少了库容,还可能导致塌落物堵塞引水建筑物,影响水库的正常运行。

关键词:水文分析,设计暴雨强度,安全性

引言:降雨,特别是短期内集中的强降雨,对河流库岸的稳定性具有显著影响。降雨过程中,大量雨水迅速渗入土壤,导致地下水位急剧上升。这一过程改变了岸坡原有的受力状态,孔隙水压力迅速增加,而有效应力则相应减少。这种变化直接导致坡体的抗剪强度降低,进而使岸坡的稳定性条件迅速恶化。

此外,强降雨还会引发地表径流,对坡面产生强烈的冲刷作用。这种冲刷作用不仅加剧了岸坡表面的侵蚀,还可能在坡体表面形成临空面、塌岸和剥蚀等现象。这些局部破坏现象进一步牵引后部土体,造成更大的滑移,使边坡的安全系数加速下降,甚至达到失稳的边缘。

背景介绍:以三峡库区为例,自三峡大坝修建以来,该区域已发生了多起库岸滑坡和塌岸事件。这些事件大多与降雨和水库水位变化密切相关。例如,三峡库区千将坪滑坡便是由长期的集中降雨以及青干河水位上升共同导致的。滑坡不仅造成了大量人员伤亡和财产损失,还严重影响了水库的正常运行和周边居民的生活安全。

在这些事件中,降雨起到了关键的触发作用。一方面,降雨增加了地下水位,降低了坡体的抗剪强度;另一方面,降雨引发的地表径流和冲刷作用加剧了坡面的破坏。在库水位的周期性涨落和降雨的共同作用下,库岸边坡逐渐失去了稳定性,最终导致了塌陷的发生。

内容:

一、设计暴雨

1.1设计点暴雨

(1)代表站的选择

设计流域无暴雨资料,本次收集了临近流域气象、水文、雨量等8个站的暴雨资料,经过对各站的暴雨资料进行检查,资料连续完整,相互对照未发现异常。采用年最大值法,对各站最大3h、6h、24h暴雨进行统计,其年最大24h暴雨统计参数见表1。

表1 各站年最大24h暴雨统计参数表

站名 |

龙宝站 |

大滩口站 |

双洞站 |

余家站 |

合兴站 |

桥亭站 |

龙安站 |

南门站 |

H24(mm) |

107.4 |

101.5 |

101.9 |

102.7 |

112 |

117.6 |

111.5 |

113 |

Cv |

0.48 |

0.52 |

0.4 |

0.48 |

0.48 |

0.45 |

0.49 |

0.44 |

Cs/Cv |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

4.5 |

从上表看出:这些站的均值及变差系数都比较接近,反映了本地区的暴雨分布特点,即一次大暴雨过程将笼罩整个地区。由于工程河段所在流域无雨量站,为推求工程河段设计暴雨,本次从地区综合法——中值法和代表站法两个途径对暴雨进行对比分析,从中选择更接近设计流域情况的成果。

①中值法:根据设计流域所处地理位置,选取靠近本工程河段的龙宝、余家、大滩口、双河等四站的暴雨资料,采用中值法,求得该地区24h暴雨参数的均值为103.4mm,Cv=0.48,Cs/Cv=4.5,3日暴雨参数的均值为130.4mm,Cv=0.46,Cs/Cv=4.0。

②代表站法:由于余家站高程与工程河段所在河流的平均高程相近,且为邻域,直线距离约20km,属于同一暴雨区,故选取余家站为代表站,根据余家站暴雨资料求得24h暴雨均值为102.7mm,Cv=0.48,Cs/Cv=4.5,3日暴雨均值为127.0mm。

从以上两种方法所得的暴雨成果可以看出两者结果较接近。考虑到余家站离设计流域较近,资料系列较长(3年),便于暴雨洪水的推求。另外,该站年最大6h、24h暴雨量分别为135.6mm(1989年)和244.6mm(1982年),在本地区都属于较大值(见表2),其暴雨系列具有一定的代表性。

故选择余家站为工程河段推求设计暴雨的参证站。

表2 主要测站实测最大24h暴雨对照表

站名 |

龙宝站 |

大滩口站 |

双洞站 |

余家站 |

合兴站 |

桥亭站 |

龙安站 |

南门站 |

实测最大24h暴雨(mm) |

288.5 |

220.8 |

225.4 |

244.6 |

283.3 |

255.0 |

243.1 |

247.5 |

发生年份(年) |

1982年 |

1982年 |

1982年 |

1989年 |

1989年 |

1989年 |

1982年 |

1982年 |

(2)设计点暴雨计算

由于本地区缺年最大1/6h、1h暴雨资料,因此,本次采用《四川中小流域暴雨洪水计算手册》(以下简称《手册》)中最大1h暴雨均值及变差系数等值线图的查算成果;6h、24h设计暴雨采用参证站余家站资料。经过对各历时暴雨系列进行排频计算,用P-Ⅲ型曲线适线后,求得本流域设计点暴雨成果,详见表3。

表3 设计点暴雨成果表

历时 |

均值(mm) |

Cv |

Cs/Cv |

设计点暴雨(mm) |

P=1% |

P=2% |

P=10% |

P=20% |

P=50% |

1/6h |

15 |

0.37 |

3.5 |

32.9 |

29.9 |

22.5 |

19.1 |

13.8 |

1h |

45 |

0.4 |

3.5 |

104.0 |

93.6 |

68.9 |

57.6 |

41.0 |

6h |

74.9 |

0.39 |

3.5 |

170.0 |

153.5 |

113.8 |

95.9 |

68.9 |

24h |

102.7 |

0.48 |

4.5 |

284.4 |

248.6 |

166.2 |

131.3 |

86.7 |

(3)成果合理性分析

将不同历时暴雨频率曲线点绘在一张图上,各频率曲线无交叉现象,另外该设计成果与邻近流域其他测站成果相协调,符合地区变化规律故设计成果是合理的。

1.2设计面暴雨

本地区无定点定面的暴雨分析成果,设计面暴雨采用《手册》中动点动面资料分析综合时面深折减系数,计算面平均雨量。根据《手册》,设计流域属长江河谷区,根据各计算断面集雨面积可查得对应的6h、24h点面折减系数,设计点暴雨与点面折减系数相乘,得到各计算断面的设计面暴雨。

本工程各计算断面设计面暴雨成果见表4。

表4 各断面设计面暴雨成果表

断面 |

历时 |

均值(mm) |

心 |

Cs/Cy |

设计面暴雨(mm) |

P=1% |

P=2% |

P=10% |

P=20% |

P=50% |

K3+700 |

6h |

74.9 |

0.39 |

3.5 |

170.0 |

153.5 |

113.8 |

95.9 |

68.9 |

24h |

102.7 |

0.48 |

4.5 |

284.4 |

248.6 |

166.2 |

131.3 |

86.7 |

K5+500 |

6h |

74.9 |

0.39 |

3.5 |

170.0 |

153.5 |

113.8 |

95.9 |

68.9 |

24h |

102.7 |

0.48 |

4.5 |

284.4 |

248.6 |

166.2 |

131.3 |

86.7 |

K8+400 |

6h |

74.8 |

0.39 |

3.5 |

169.7 |

153.2 |

113.6 |

95.7 |

68.8 |

24h |

102.5 |

0.48 |

4.5 |

283.9 |

248.2 |

165.9 |

131.1 |

86.6 |

K9+100 |

6h |

74.6 |

0.39 |

3.5 |

169.4 |

152.9 |

113.4 |

95.5 |

68.6 |

24h |

102.3 |

0.48 |

4.5 |

283.4 |

247.7 |

165.6 |

130.8 |

86.4 |

K10+000 |

6h |

74.5 |

0.39 |

3.5 |

169.0 |

152.6 |

113.2 |

95.4 |

68.5 |

24h |

102.2 |

0.48 |

4.5 |

282.9 |

247.3 |

165.3 |

130.6 |

86.3 |

二、设计洪水

设计流域无实测洪水资料,本次设计分别采用《手册》中的推理公式、瞬时单位线法推求设计洪水,并加以比较进行合理性分析,确定适合于本流域特性的洪水计算成果。

综合瞬时单位线法

(1)设计雨型

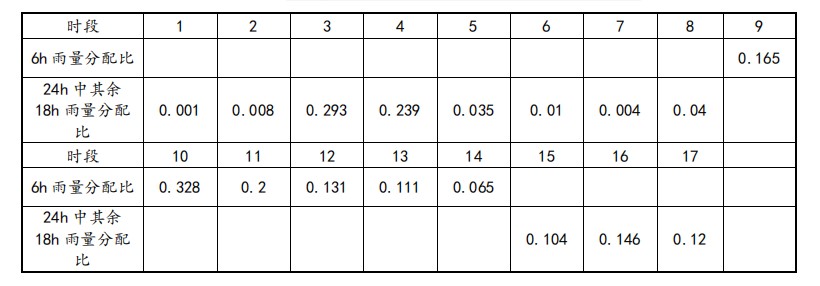

采用《手册》中地区综合成果,其设计雨型分配比值见表5。

表5 24h设计雨型逐时(⊿t=1h)分配比值表

(2)产流参数

流域平均暴雨损失量If,查《手册》中综合分区图,设计流域属Ⅱ区,If=25mm~35mm,取均值30mm,流域平均稳定入渗率fc,查《手册》综合分区图fc=0.95mm/h。

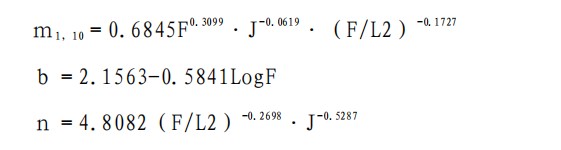

(3)汇流参数

根据设计流域的地理位置,查《手册》综合瞬时单位线汇流参数分区图,经综合分析采用⑥区参数进行计算,计算公式如下:

(4)瞬时单位线法计算成果

根据设计暴雨及以上参数,使用《手册》中相应计算公式,本工程各治理断面瞬时单位线法推求设计洪水成果见表6。

三、成果分析

推理公式法、瞬时单位线法计算得到工程各断面设计洪水成果见表6。

表6 设计洪水成果表

断面 |

P=10%(m/s) |

P=20%(m/s) |

推理公式法 |

瞬时单位线法 |

推理公式法 |

瞬时单位线法 |

K3+700 |

84.7 |

80.4 |

67.1 |

65.5 |

K5+500 |

113 |

113 |

89.6 |

87.3 |

K8+400 |

163 |

162 |

129 |

127 |

K9+100 |

194 |

193 |

153 |

150 |

K10+560 |

218 |

220 |

173 |

171 |

从上表可以看出,推理公式方法比瞬时单位线法计算的成果略大。推 理公式法和瞬时单位线法是重庆地区运用较多的两种洪水计算方法,瞬时 单位线法较推理公式法汇流参数由经验公式计算得到,该公式并不适用于小流域,导致计算得到的设计洪水位小。从工程设计偏于安全又不过分保 守角度考虑,本案例采用推理公式方法计算成果。

四、其他影响因素

除了暴雨等自然因素外,河流库岸的稳定性还受到多种因素的影响,包括库岸的物质组成、结构、形态及地质构造条件等。

1、物质组成与结构:库岸岩土体的物理力学性质直接影响其稳定性。例如,颗粒细小、孔隙率大的人工填土、粉土和砂土等在外力作用下容易产生较大范围的塌岸;而物理力学性质较好的黏性土和沉积岩风化形成的残坡积土体则相对稳定。

2、库岸形态与地质构造:库岸的形态和地质构造条件也对其稳定性有重要影响。顺向坡的变形强度最大,逆向坡次之,切向坡变形强度最小。此外,库岸下部岩土体在河水侧蚀作用下的破坏也会加剧库岸的不稳定。

3、人类活动:随着人类经济活动的增加,库岸区域的开发活动对库岸稳定性产生了间接影响。如农村居住密度增大、生产生活负荷增加、斜坡地带的垦殖等活动都可能破坏库岸的稳定性。

河流库岸塌陷稳定性计算及分析案例

教学指导手册

教学目的与用途:

1、现场勘查与数据收集

组织学生参与河流库岸的现场勘查活动,学习如何收集地质、水文、气象等相关数据,为后续的稳定性分析提供可靠依据。通过实践,增强学生的观察能力和数据分析能力。

2、监测与预警系统设计

指导学生设计并实施河流库岸的监测方案,包括监测点的布置、监测设备的选择与安装、监测数据的处理等。同时,教授学生如何根据监测数据建立预警模型,提前预判库岸塌陷的风险,培养学生的应急响应能力。

3、治理方案设计

基于稳定性评估结果,引导学生设计合理的库岸治理方案,包括工程措施(如护坡、锚固、排水等)和非工程措施(如植被恢复、土地利用调整等)。通过小组讨论、方案设计竞赛等形式,激发学生的创新思维和团队协作能力。

教学内容:

1、河流库岸塌陷基本理论

地质基础:讲解河流库岸的地质构造、岩性特征、水文地质条件等基础知识,理解这些因素如何影响库岸的稳定性。

力学机制:分析库岸土体或岩石在渗流、水压力、波浪冲刷、地震等因素作用下的受力情况,探讨其破坏机制,如滑坡、崩塌、坍塌等。

影响因素:综合阐述降雨、水位变化、库水渗流、人类活动(如开采、爆破)等外部因素对库岸稳定性的影响。

2、识别与监测技术

现场调查与勘测:介绍如何进行库岸地质勘察、地形测量、地下水位观测等,收集基础数据。

遥感与GIS技术:讲解卫星遥感、无人机航拍、GIS系统在库岸稳定性评估中的应用,实现大范围、高效率的监测。

专业监测设备:介绍位移监测仪、渗压计、应力应变计等专用监测设备的使用,实现对库岸变形、渗流等参数的实时监测。

三、风险评估与预测

风险评估方法:教授如何根据监测数据,运用数学模型(如极限平衡法、有限元法等)进行库岸稳定性分析,评估潜在风险。

预测模型:介绍基于历史数据、气象预报等因素,建立库岸塌陷预测模型,为预警系统提供科学依据。

启发思考题:

1、河流库岸塌陷稳定性概述

2、河流库岸塌陷稳定性评估方法

3、河流库岸塌陷的应对策略与措施

建议课堂计划:

时间安排:根据教学需要,整个案例课的课堂时间控制在6学时,以便比较充分地了解案例所涉及的知识点,以下是根据课程时间进度安排的课堂学习计划。

课前计划:发放案例材料,提出课后思考题,请学生在课前完成阅读和初步思考。

课中计划:课堂前言,明确该案例主题(20分钟):案例讲述,案例总体介绍,引导学生分析和认真学习该案例的理论知识点,并提出思考题(120分钟):分组讨论(20分钟);小组发言(20分钟一个小组,4组):案例总结:包括案例中的关键知识点,以及如何运用理论知识去分析和解决实际问题(30分钟)。

课后计划:通过案例分析和总结,使学生掌握案例相关知识,然后布置相关作业,以论文或者报告形式写出案例分析,并对难点和易错点可以进一步研究。

参考文献:

[1]崔琬茁.基于PLAXIS 3D技术的水库边坡降雨稳定性研究[J].水利科学与寒区工程,2024,7(07):29-31.

[2]钟亮.基于有限元法的兴宁市新陂镇响水寨水库大坝渗流稳定性分析[J].陕西水利,2024,(07):199-201.DOI:10.16747/j.cnki.cn61-1109/tv.2024.07.048.

[3]王仁槐,寇学文.某水库库岸稳定性预测[J].科技创新与应用,2024,14(19):82-85.DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2024.19.019.