首页注释:本案例以五桥河河道治理为例,将从水环境,生态环境,大气环境等方面进行分析探讨河道治理的新手段。秉承绿色循环新发展理念,为后来的河道治理提供参考。作者:强跃,男,汉,工学硕士,教授(三级),硕士生导师,主要从事三峡库区地质灾害防治研究,工作单位:重庆三峡学院。在此特别指出,本案例仅用于教学,在编制过程中参阅了前人成果,收集了部分单位一线资料,在此致以衷心的感谢和美好的祝福,若涉及侵权,请联系删除,QQ邮箱:652344220@qq.com。

摘要:在人类社会与自然环境的和谐共生之路上,河道作为连接水循环、支撑生态系统、承载经济社会发展的重要纽带,其健康状况直接关系到区域生态平衡与可持续发展。随着工业化、城市化进程的加速,河道污染、生态退化、洪水频发等问题日益凸显,传统的河道治理模式已难以满足当前环境保护与水资源管理的需求。因此,探索并应用河道治理新手段,成为时代赋予我们的重要课题。

关键词:污水处理,大气净化,生态修复

引言:在人类社会与自然环境的和谐共生之路上,河道作为连接水循环、支撑生态系统、承载经济社会发展的重要纽带,其健康状况直接关系到区域生态平衡与可持续发展。随着工业化、城市化进程的加速,河道污染、生态退化、洪水频发等问题日益凸显,传统的河道治理模式已难以满足当前环境保护与水资源管理的需求。

背景介绍:随着城市化进程的加快和工业化的发展,河道作为自然水资源的重要组成部分,正面临着前所未有的挑战。废水排放、工业废料、农业面源污染等问题日益严重,导致河道水质恶化、生态系统受损,甚至影响到人们的生产生活和生态环境。为了应对这些挑战,河道治理成了一个紧迫而重要的课题。近年来,各地纷纷探索和实践河道治理的新手段,以期实现“河畅、水清、岸绿、景美”的河道生态目标。

内容:

一、水环境保护

施工期间应在施工场地内设置隔油沉淀池、泥浆沉淀池。场地不设车辆维修,本项目施工废水的主要污染物为SS和石油类,通过隔油沉淀处理后,可以有效削减废水中的污染物浓度,回用于施工场地的绿化、洒水抑尘。

1.1施工废水

(1)混凝土拌合废水

混凝土养护过程中产生的废水为碱性废水,SS浓度较高。拟采用混凝沉淀的处理方式进行处置。

据有关资料,养护1m3混凝土产生0.35m3碱性水,其pH值可达9~12。

沉淀池设计如下:

①设计进水水量为3m3/h,进水水质为pH值为9~12,SS浓度5000mg/L。

②处理目标:混凝土拌合废水SS浓度高,排入河道对河流水质影响较大,因此拟对混凝土拌合废水处理后回用。但回用水水质需满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5114-2001)中的相关规定。

③处理方案:中和絮凝+沉淀工艺处理。

④处理工艺及设计参数

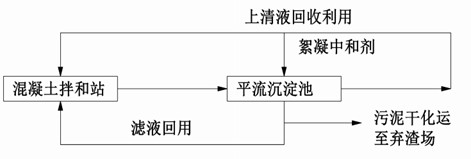

处理工艺流程图参见图1。

图1混凝土拌合站废水处理工艺流程图

考虑混凝土拌合废水碱性大,对混凝土拌合废水进行预处理。絮凝反应产生的絮体进行沉淀,用以中和水质及去除粒径较大的泥沙颗粒。沉淀池上清液供混凝土拌合系统回用。沉淀池的沉渣可由挖掘机直接清理,沉渣经压滤机压滤脱水后,装车运至弃渣场。

工艺设计参数见表1。

表1沉淀池工艺设计参数及尺寸

构筑物名称 |

规格 |

主要工艺参数 |

结构 |

备注 |

沉淀池

|

5m*2m*1.5m

|

设计去除率95%,停留时间 8h,清泥周期7d。 |

浆砌石

|

平流式沉池。絮凝中和剂采用量根据现场测定水质确定。 |

(2)含油废水

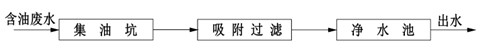

含油废水来源于机械车辆维修、冲洗所产生的废水,其主要污染物为石油类,采用分散收集、集中处理的方式。由于项目施工段相对集中,因此需采用集水沟将含油废水收集后,集中送至各有沉砂池处理,处理工艺流程图参见图2。

设计如下:

①设计进水水量为1.5m3/h,进水水质SS为500mg/L,石油类浓度100mg/L。

②处理目标:出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978—96)一级标准即SS70mg/L,石油类浓度10mg/L。

③处理方案:吸附过滤+沉淀工艺处理。

④处理工艺及设计参数

施工机械油污水排放量不大,废水通过集油坑收集后排入吸附过滤池,吸附油类及去除粒径较大的泥沙颗粒,过滤吸附后排入清水池沉淀后外排。

工艺设计参数详见表2。

图2含油废水处理工艺流程图

表2含油废水处理工艺设计参数

建筑物名称

|

规格

|

主要工艺参数

|

结构

|

备注

|

集油坑

|

2m×1.0m×1.0m

|

|

浆砌石

|

|

吸附过滤池

|

1m×1.0m×3m

|

设计去除率90%,停留时间1h

|

浆砌石

|

进水流量为1.5m3/h,吸附滤料更换时间根据实际情况确定。 |

清水池

|

2m×2m×1m

|

停留时间3h

|

浆砌石

|

|

(3)围堰和基坑排水

本项目产生的围堰和基坑废水主要污染物为SS,由于围堰和基坑废水的产生量较少,可利用各施工场地的沉淀池进行处理,经沉淀处理后的围堰和基坑废水排入五桥河

1.2生活污水

本工程施工期施工人员产生的生活废水量不大,由于租用周边的民房,生活污水可经管网收集后进入城市污水收集,经沱口污水处理厂处理达标后排入长江。

1.3清淤河道排水

①围堰施工工期尽量避开雨季,选择枯水季节施工,避免由于雨季施工造成泥浆对水质的影响。同时施工单位应优化施工方案,尽可能采取先进的施工工艺、科学管理,在确保施工质量前提下加快施工进度,尽量缩短水下的作业时间,加强对施工设备的管理和维修保养,减少对水域污染的可能性。

②施工机械须严格检查,防止油料泄漏,在河流附近不得设置机械或车辆维修点和清洗点。

③施工过程中,严禁将钻孔桩的出渣及施工废弃物、水上平台人员生活垃圾向施工水域排放;钻孔产生的泥浆运至泥浆沉淀池,经沉淀后装车清运。严禁将泥浆弃于河道中。

施工结束后用土填平沉淀池,恢复地表植被。

④加强施工期环境监督工作,重点抓好施工河道段的施工期环境管理;同时应将桩基泥浆水限制在基坑范围内,由专车运送至就近的施工泥浆沉淀池,避免进入地表水体。结构施工构件下方安装防落物篷布,防止物料落水。

⑤做好施工人员的环保教育工作,提倡文明施工、保护河道水体水质。

二、生态保护

2.1生态影响的避让和减缓措施

(1)施工时严格按照“施工红线”,施工活动要保证在红线范围内进行,避免增加占地,尽量减少对周边植被的破坏。

(2)充分利用沿线的生活区、材料堆放场及已有的老路等区域,减少新增的临时设施,如临时堆料场、施工营地等,当不可避免地需要新增临时设施时,尽量集中设置,避免随处而放或零散放置;施工人员的生活垃圾应进行统一处理后,交由当地环卫部门集中处理,杜绝随意乱丢乱扔而压毁绿化植被等。

(3)防止外来入侵种的扩散。绿化工程施工过程中所需的绿化苗木、观赏植物、草皮等的采购应优先选用本地乡土植物材料,严格遵守林业、农业部门现行的跨地区引进的检疫审批制度,防止有害生物特别是危险性有害生物在地区间扩散、蔓延,降低外来物种入侵的风险。

2.2生态环境的恢复和补偿措施

(1)绿地腐殖土层厚度约20~50cm,土壤养分较高,对于临时用地占用绿地部分的表层土应予以收集保存。

(2)要求在施工中注意尽量维护土壤现状,以有利于植被重建和生态恢复工作,在施工完成后可通过植被景观等绿化方式恢复原有生态功能。

2.3生态影响的管理措施

在施工前,应对施工人员进行环保宣传教育,宣传植物保护的重要性,不得随意占用评价区内的绿地,不得随意破坏植被。

三、大气环境保护

3.1粉尘污染防治

施工扬尘对周围大气环境会产生一定的影响。为了尽量减缓施工扬尘产生的影响,施工期采取以下扬尘污染防治措施:

(1)废弃土方等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中,必须采取防风遮盖措施,以减少扬尘。

(2)施工道路泥尘量一般较大,施工车辆会将泥尘带出施工现场,故对施工现场驶出车辆进行清洗,同时在车辆进入口竖立减速标牌,限制行车速度

(3)配备洒水车,对沿线施工路段经常洒水(主要在干燥天气),一般每天洒水两次,上午下午各一次。进出施工路段的路面保持湿润,并铺设竹笆、草包等,以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

(4)实施封闭式施工,施工边界四周设置围挡,防止扬尘飞散。

(5)合理安排施工方案,对弃土弃渣及时运走,缩短土石裸露的时间,减少扬尘产生。

(6)以“四不开工”为原则,强化事前监管。要严格落实“四不开工”(未安装视频监控不得开工,未使用核准运输单位及车辆不得开工,未签订建筑渣土规范处置承诺书不得开工,现场管理力量、保洁人员不到位不得开工),要求和指导责任单位提前做好扬尘管控各项准备工作。

(7)要抓好八项重点工作的落实:一是要求施工单位编制工地现场扬尘防治专项方案并按规定审批后实施。二是按规定落实工地四周连续设置围挡。三是要按规定设置工地视频监控系统并保证正常使用。四是按规定落实好运输车辆冲洗并做好记录。五是落实好建筑工地主要道路硬化,道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行和卫生保洁需要。六是落实好堆放管理,对易产生扬尘的材料采取遮盖、封闭、洒水等控制措施。七是落实好裸土覆盖。八是落实好渣土清运。渣土、建筑垃圾清运应与有资质的运输企业单位签订运输合同,采取密闭化运输,集中堆放建筑垃圾、工程渣土,不能及时完成清运的应采取覆盖或绿化等控制措施。要加强运输车辆管理,对违反规定要求的运输车辆要从严查处。

(8)施工结束时,应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。工程运行期间不产生粉尘污染,无需做防治措施。

3.2废气防治

本项目施工机械设备会产生少量的尾气,其排放方式为无组织形式。本项目所用的施工机械较为分散,机械设备在确保定期维修和养护、所使用的挖掘机等燃用柴油机的设备排放的污染物能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891—2014)中第三阶段标准限值要求的前提下,对当地大气环境的影响程度较小。

本工程管理处职工生活采用天然气、液化石油气等清洁能源,以降低大气中有害气体的浓度。工程运行期间不产生废气污染,无需做防治措施。

3.3臭气污染防治

为降低清淤臭气对环境的影响,施工过程中应明确清淤计划,在低温季节进行清淤施工;采用分段施工方式,减少清淤工程持续时间;并在距居民较近的施工段沿岸设置移动围挡,高度约1.5-2.0m。

本项目开挖淤泥采用泥浆泵和全密闭管道运输至车载式泥浆固化压滤机脱水固化处理,在输送过程中保持管道密封性、不得泄露。及时对淤泥进行脱水干化,及时清运泥饼。

工程运行期间不产生臭气污染,无需做防治措施。

四、声环境保护

4.1施工机械噪声控制

本项目部分河道距离居民住宅较近,施工建设中产生的噪声对周围环境的影响较大。

为降低施工噪声污染,拟采取以下防治措施:

(1)合理规划,统一布局

由于本项目施工场地较为集中,应对施工场地进行合理规划,统一布局,制定合理的施工计划,尽可能避免大量高噪声设备同时施工。基于工程施工基本呈条带状分布的特点,可采用设置临时围护栏隔声的办法以降低施工噪声。

(2)合理安排施工期,控制夜间噪声

合理安排施工期,控制夜间噪声,一般情况下,禁止在夜间进行高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的,应在开工前报当地环保部门批准,并公告居民,以便取得谅解,并尽可能集中时间缩短施工期。

(3)选用低噪声施工机械及施工工艺

为从根本上降低源强,应选用低噪声的施工机械及施工工艺。经调查分析,低噪型运载车辆行驶过程中的噪声声级要比同类水平其他车辆降低10~15dB(A),不同型号挖掘机的噪声声级可相差5dB(A)左右。同时,要加强检查、维护和保养机械设备,保持润滑,紧固各部件,减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固,并与地面保持良好接触,有条件的应使用减振机座,降低噪声。

(4)合理安排高噪声设备的放置位置,尽可能远离周边噪声敏感点,注意使用自然条件减噪,以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声,严禁车辆进出工地时鸣笛,严禁抛扔钢管等。

通过采取上述措施,项目施工机械的噪声可得到有效控制。同时本项目的施工期比较短,随着施工期结束,机械噪声对周边环境的影响也随之消失。

本工程运行期无产噪环节,因此无需进行噪声的污染防治。

4.2施工交通噪声控制

(1)在进场公路和场内交通道路施工期,限制使用噪声大的车辆,控制车流量和行车速度,当车辆行驶至施工生活营地和周边零散居民点时,降低车速和禁止使用高音喇叭。

(2)加强进场公路交通运输管理,为防止进场公路在施工期内(主要为外来物质进入施工区)夜间产生的交通噪声对沿线的居民点和沿线散在分布的居民户的干扰,在堤防工程建设期实行交通管制,夜间严格控制大、中型车辆进入进场公路,对小型车辆进入该进场公路按设计车速(昼间40km/h、30km/h)和交通流量。

(3)加强道路运用期的养护和车辆的维护保养,降低噪声源。

(4)使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》(GB16170-1996)和《机动车辆允许噪声》(GB1495-79),并尽量选用低噪声车辆。

本工程运行期无产噪环节,因此无需进行噪声的污染防治。

五、土壤环境保护

5.1土壤退化防治

本工程为生态影响型项目,在严格执行相关环境保护措施的前提下,施工期不会加剧土壤的酸化。因此,施工期土壤环境保护措施主要为污染物源头控制措施,具体包括:

(1)对工程临时占地表层50cm耕地土壤进行剥离存放,用于临时占地绿化和复垦。

(2)施工期及运行期各类污废水、固体废物应按本报告书要求进行处理和处置,避免污染工程周边土壤环境。

(3)加强施工机械设备的维护保养,杜绝机械设备油类的跑、冒、滴、漏对土壤环境的影响。

5.2底泥污染防治

根据河道的特点,除去自然原因如风吹、降雨冲刷、降尘等因素以外,河道淤泥主要为粗砂、圆砾、卵石及少量粉(砂)质粘土,并伴有少量枯叶,清理的河道淤泥不具有危险特性,可作为一般固废管理。

河道疏浚淤泥有以下几种利用方案:

(1)林地资源化

淤泥主要为粗砂、圆砾、卵石及少量粉(砂)质粘土等,含有少量有机质及多种微量元素,不含有重金属等有毒有害物质。底泥作为林地的基肥,可提供树木生长所需养分,提高林业产量,而且可改良土壤肥料。因此淤泥林地资源化较好,底泥作为林地施肥是一种有效处置方法。

(2)填地造景利用

沿岸边绿化,乔灌林搭配,地面植草,这样从地面起至2m高的空间内形成一绿色长廊式绿化带,可保持水土,稳固填实的淤泥不至再次回流至河内,同时还可美化环境,调节小气候。

(3)还地于农田

由于淤泥含有氮磷元素等营养物质,还地于农田可节省化肥,经济效益高于一般农田。

从减量化、无害化、稳定化、资源化处置的角度,以及节约资源(土地、能源、水资源等)、保护环境、生态循环经济建设的角度考虑,淤泥暂时堆放在临时弃淤点,晾晒至污泥含水率低于60%后由当地渣土公司通过泔水车及时清运,清运过程须请专业人员进行操作,做到全封闭,确保淤泥垃圾不滴水不外漏,后期运至规划绿化区铺填,作为园林绿化土利用。淤泥临时堆放场地应需铺设防渗布,防止因淤泥余水渗入土壤的风险,堆置清淤清障物不得占用其他施工场地和妨碍其他工程施工,堆置场四周必须设置拦护工程,拦渣工程形式的选择可根据堆置清淤清障场地条件确定。为防止雨水径流进入淤泥暂存场所内,避免淤泥浓缩渗滤废水增加和滑坡,暂存场所周边应设置导流渠。

五桥河河道治理新手段分析案例

教学指导手册

教学目的与用途:

1、培养创新思维与问题解决能力

河道治理新手段的教学首要目的是培养学生的创新思维和解决实际问题的能力。通过介绍国内外先进的治理技术、案例分析、模拟实验等方式,激发学生对传统治理方法的反思,鼓励他们探索更加科学、高效、环保的治理路径。这不仅能够提升学生的专业素养,还能为他们未来在相关领域的研究和工作奠定坚实的基础。

2、增强生态环保意识

河道治理不仅是工程技术问题,更是生态环境保护的重要内容。教学过程中,应着重强调生态保护理念,让学生深刻理解人与自然和谐共生的重要性。通过实地考察、生态教育等活动,增强学生的环保责任感和使命感,使他们成为生态文明建设的积极参与者和推动者。

3、促进跨学科知识融合

河道治理涉及水利、环境、生态、规划等多个学科领域,其新手段的探索与实施往往需要多学科知识的综合运用。因此,教学目的之一便是促进学生跨学科知识的融合与运用,培养他们综合运用所学知识解决实际问题的能力,为培养复合型、创新型人才提供有力支撑。

教学内容:

1、基础理论篇

水文学基础:介绍水文循环、水量平衡、径流形成与汇流等基本原理,为理解河道水流特性奠定基础。

河流生态学:讲解河流生态系统的组成、结构与功能,分析人类活动对河流生态的影响,强调生态保护的重要性。

水质保护与管理:涵盖水质标准、水质监测与评价、污染源识别与控制等内容,培养学生解决水体污染问题的能力。

2、工程技术篇

河道形态设计与维护:学习河道自然形态与人工改造的利弊,掌握河道形态恢复、护岸工程设计与施工技术。

防洪减灾工程:介绍防洪工程规划、堤防建设、洪水预警与调度系统,提升学生应对洪水灾害的能力。

生态修复技术:重点讲解湿地恢复、植被重建、生物净化等生态修复手段,促进河道生态系统的自我恢复能力。

启发思考题:

1、河道治理的现状和挑战?

2、如何从传统工程治理向生态治理转变?

3、如何平衡防洪和生态需求?

建议课堂计划:

时间安排:根据教学需要,整个案例课的课堂时间控制在6学时,以便比较充分地了解案例所涉及的知识点,以下是根据课程时间进度安排的课堂学习计划。

课前计划:发放案例材料,提出课后思考题,请学生在课前完成阅读和初步思考。

课中计划:课堂前言,明确该案例主题(20分钟);案例讲述,案例总体介绍,引导学生分析和认真学习该案例的理论知识点,并提出思考题(120分钟);分组讨论(20分钟);小组发言(20分钟一个小组,4组);案例总结:包括案例中的关键知识点,以及如何运用理论知识去分析和解决实际问题(30分钟)。

课后计划:通过案例分析和总结,使学生掌握案例相关知识,然后布置相关作业,以论文或者报告形式写出案例分析,并对难点和易错点可以进一步研究。

参考文献:

[1]廖舒婷.广东某河道现存问题与治理对策探讨[J].中国水运,2024,(08):94-95.DOI:10.13646/j.cnki.42-1395/u.2024.08.031.

[2]霍璐,管桂玲,程昝,等.基于海绵城市理念下的城市河道综合治理思路分析[J].水利规划与设计,2024,(08):105-108.

[3]陈义浦,高健,王宁.生态化岸坡在圩区河道治理工程中的应用与探讨[J].江苏水利,2024,(08):17-21.DOI:10.16310/j.cnki.jssl.2024.08.004.