首页注释:本案例探讨了降雨作用下岩质滑坡稳定性判定分析问题,涉及的内容主要有降雨滑坡易发性特征的基础上进一步开展浅埋红层滑坡动态危险性评价研究,通过建立详细的滑坡数据库对云阳县已发生滑坡的规模、类型、组成和分布特征等属性进行分析,掌握当地滑坡灾害发育规律。作者:强跃,男,汉,工学硕士,教授(三级),硕士生导师,主要从事三峡库区地质灾害防治研究,工作单位:重庆三峡学院。在此特别指出,本案例仅用于教学,在编制过程中参阅了前人成果,收集了部分单位一线资料,在此致以衷心的感谢和美好的祝福,若涉及侵权,请联系删除,QQ邮箱:652344220@qq.com。

摘要:滑坡是自然资源部统计的地质灾害类型中占比最大的一类,具有偶发性强、破坏性大和影响范围广等特点,为提早采取防治措施削弱其潜在威胁,针对区域地质环境特点对特定类型滑坡灾害开展区域尺度的危险性评价十分必要。本案例以重庆市云阳县为例,通过对降雨作用下岩质滑坡稳定性进行判定分析,不仅是对自然灾害预防与治理的重要实践,也是高等教育中培养学生理论联系实际、增强问题解决能力的重要教学环节。

关键词:岩质滑坡,滑坡危险性,滑坡易发性

引言:本案例分析以三峡库区云阳县为研究区,通过对该地区的地质环境、水文数据进行分析,客观、准确地评价云阳县滑坡灾害易发性,从而找出红层土质滑坡高易发区。为进一步探究浅埋红层滑坡的危险性分布特性,在典型红层土质滑坡取土测定相关物理性质后改进入渗模型并验证,用于分析一定降雨强度入渗时高易发区域红层滑坡危险性随时间的变化规律。这为类似区域的红层滑坡防灾减灾工作提供了一定的理论依据,同时也为红层分布地区的工程建设选址提供科学指导,对人民群众的生命财产安全保护和社会经济的科学发展具有重要实用价值。

背景介绍:在滑坡灾害频发的云贵川渝地区土质滑坡以红层地区居多,其中四川盆地及其周围边缘的红层分布总面积达到约16.5km2,故又被称为“红色盆地”。而在四川盆地的东部的三峡库区由于红层地质和大量的人类工程活动,滑坡灾害尤为频发,且70%的比例发生在红层地层。红层的岩性主要是软岩(以泥岩、砾岩、黏土岩以及页岩组成)和硬岩(以砂岩和粉砂岩组成),由于形成的年代较短,红层经历的地壳运动不剧烈,岩性和岩相的复杂多变是其最大的特点。红层软岩本身具有强度较低、水理性差、易风化崩解和变形大等显著特性,加上内部的泥化软弱夹层和基岩界面的层间错动带导致极易发生滑坡破坏。该类滑坡形成机理复杂,但据该地区滑坡数据统计,降雨是其最主要的直接诱发因素。

内容:

一、云阳县自然地理

1.1地形地貌

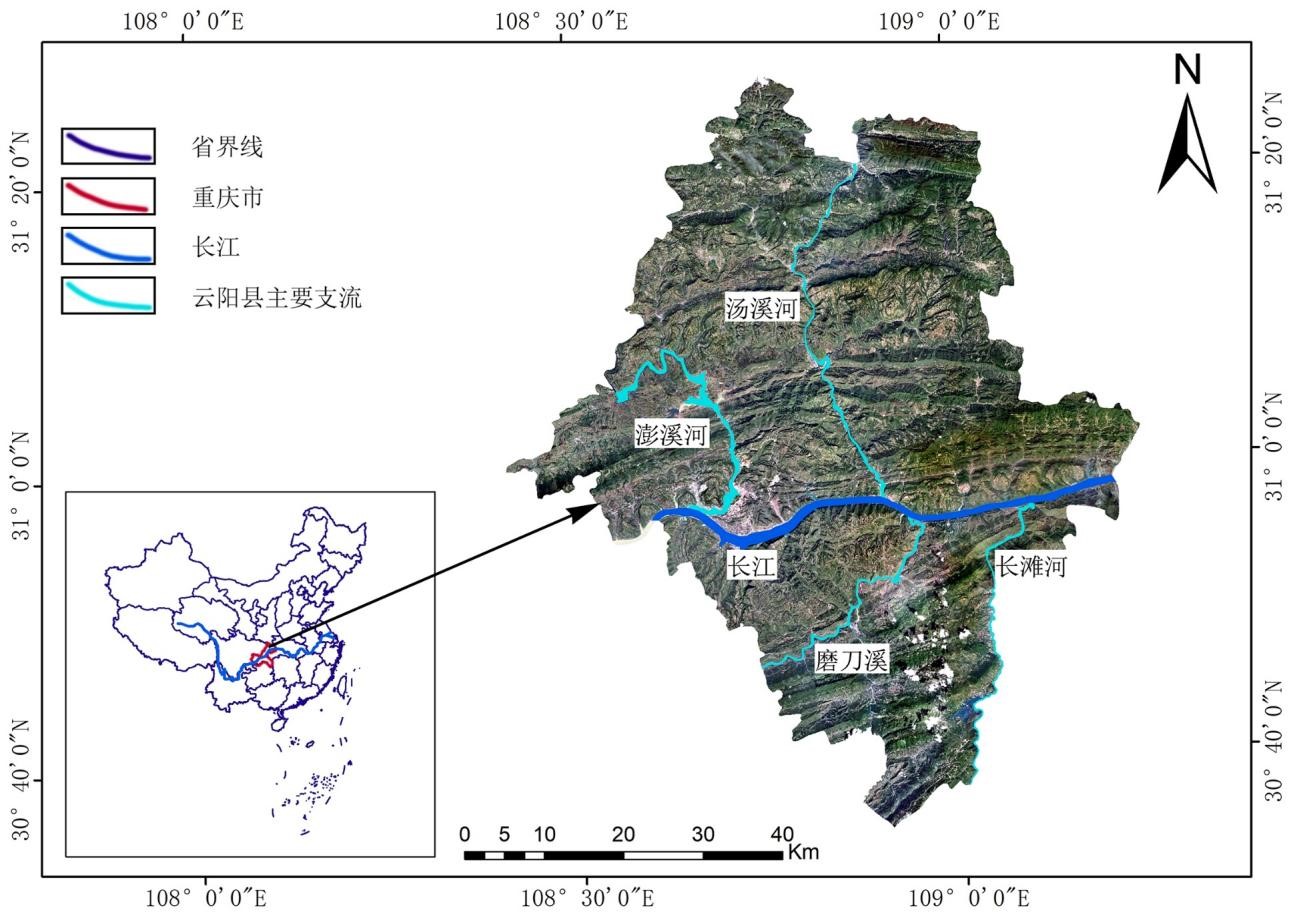

云阳县位于四川盆地东部的丘陵和三峡库区上游平行岭谷地带,县境内沟壑纵横、峰峦叠嶂,区域分布东西跨度小于南北跨度。长江呈东西流向横贯其中,其周围四条主要长江支流(澎溪河或名小江、汤溪河、磨刀溪和长滩河)的将县境分割后呈现为“一江四河六大块”的区域地貌特征。属于白帝城上游四川盆地东部的平行中低山脉地区,河流走向与山脉走向大致平行。相较于其下游的瞿塘峡、巫峡和西陵峡的高山峡谷地貌,该段河谷两岸主要为宽谷类型。区域内整体地势为东北和南部两头高,西部和中间低的特点,平均海拔约800米左右,中部的长江及其支流沿岸平均海拔在200米以下。最高点位于北部的云峰山海拔1809米,最低点位于最东边的长江下游流入奉节县处海拔139米。

图1 云阳县地形地貌图

1.2气象水文

云阳县位于气候湿润且四季分明的亚热带季风气候区,冬天的天气特点为少日照且多云的阴天为主。2022年的年平均气温20°左右,7~8月份夏季气温平均超过30°,冬季平均气温在10°以下。由于地处三峡库区的长江沿岸,降雨较多平均年降雨量达到817.7毫米,主要集中在春夏秋三季。

境内水系发达,长江东西流向从中部穿过,两侧支流众多,流域面积大于1000平方千米的长江支流有4条,而流域面积在100~1000平方千米之间的也有9条。因此该地区水力资源丰富,年均径流量约23亿立方米,长江过境的外来客水约4200多亿立方米。

1.3地层岩性

云阳县境内露出地层从面积大小分析主要为千佛崖组、沙溪庙组、遂宁组、蓬莱镇组以及自流井组、新田沟组和巴东组等,其中千佛崖组、沙溪庙组、遂宁组、蓬莱镇组共占到总面积的50%以上。而据统计有利于滑坡发育的地层为沙溪庙组、新田沟组、巴东组。县境内主要岩性为紫红色泥岩和紫红色砾岩,占总面积的67%左右,其余部分主要为紫红色粉砂岩、长石石英砂岩以及少量页岩。通过对三峡地区滑坡统计结果分析,不同类型岩组滑坡的发育程度从大到小依次为:含软弱夹层的层状泥岩,其次是页岩岩组,以及软硬相间的碎屑岩组等。

表1 云阳县主要地层岩性(岩组)基本情况表

二、降雨对岩质滑坡的影响机制

(一)水的渗透与软化作用

降雨过程中,雨水通过地表裂隙迅速渗透至岩土体内部,形成饱和带,使岩土体含水量增加,进而发生软化。特别是泥岩等软质岩石,在水中长期浸泡后,其抗剪能力显著降低,易于发生滑坡。此外,水分的加入还增加了岩石的分子活性,使岩石裂缝中的流体或气体产生孔隙水压,进一步降低了岩石的稳定性和强度。

(二)裂缝扩展与侧向压力

当大量雨水渗透或流入拉张裂缝后,裂缝中的水会产生较大的侧向压力,将裂缝壁向两边推开,促使滑坡体的失稳。这种水劈作用不仅加速了裂缝的扩展,还增加了滑坡体的下滑力,对滑坡稳定性构成严重威胁。

(三)地下水的作用

地下水活动对滑坡稳定性同样具有重要影响。当地下水充满块体周围界面时,水对块体产生静水压力和浮托力,进一步降低了块体的稳定性。同时,地下水在流动过程中还会对岩土层裂缝内的充填物产生软化作用,并带走细颗粒,导致缝内充填物凝聚力降低,从而加剧滑坡的发生。

三、构建滑坡灾害数据库

通过收集云阳县滑坡调查资料汇总后建立滑坡灾害数据库有助于分析研究区常见滑坡类型及发育规律(滑坡规模、滑面及滑带埋深、滑体类型和滑坡运动形式等)和滑坡空间分布特征(滑坡面密度、岩性分布特征和流域分布特征等),是研究滑坡易发性和危险性的基础。

基于“地理遥感生态网科学数据注册与出版系统”(http://www.gisrs.cn)和云阳县地质灾害隐患点核查工作汇总资料,获取云阳县截至2020年的滑坡属性数据和图形图像数据。

3.1 滑坡属性编录数据

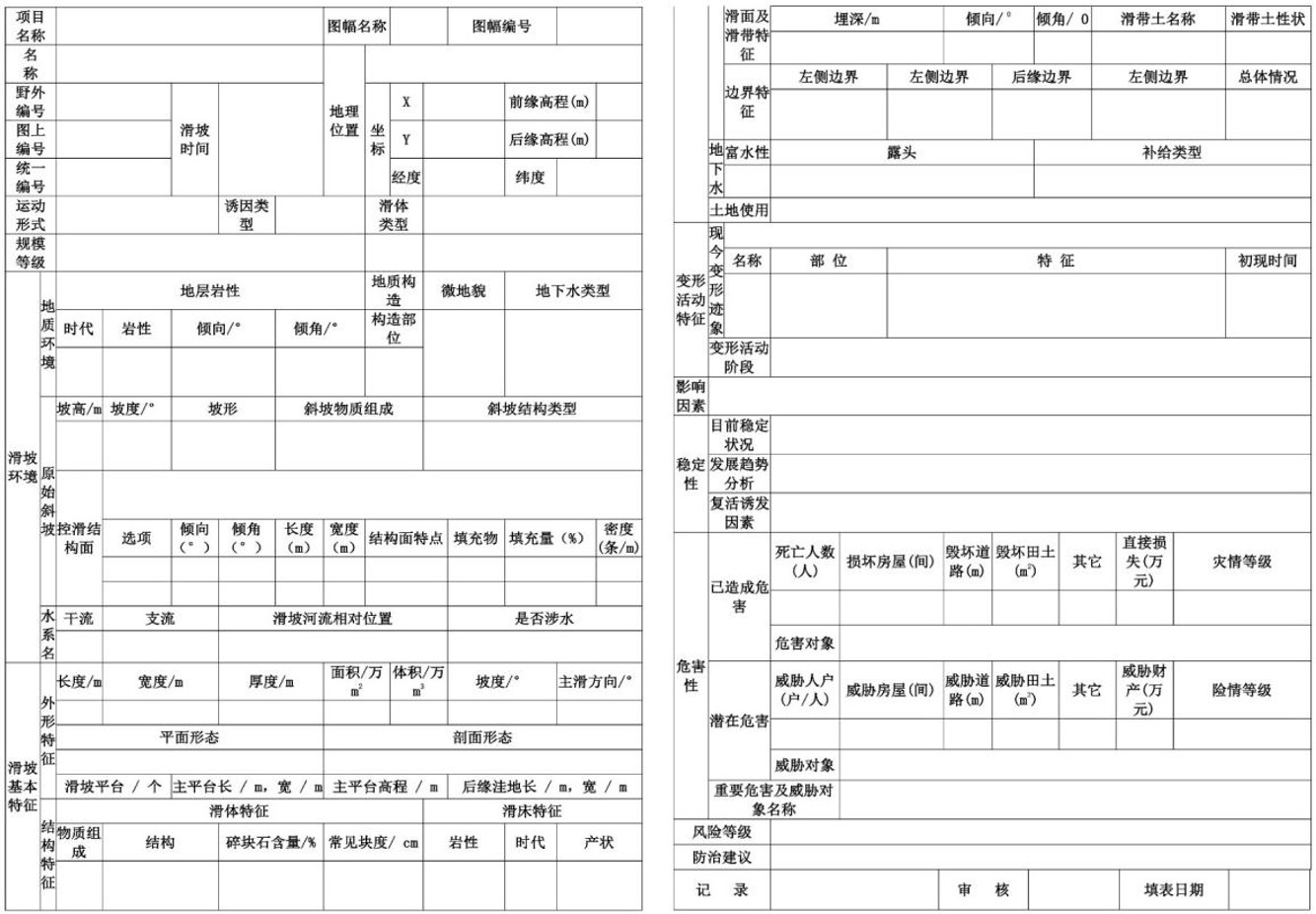

滑坡属性数据是指用滑坡调查表记录的用于描述每个滑坡属性的详细准确的文字调查资料。在对滑坡的实地调查过程中主要通过野外调查表记录滑坡属性信息(图2),其主要包括滑坡基本特征、周围地质环境信息、变形活动特征以及防治建议等。

图2 滑坡属性调查样表

其中,滑坡形成及环境信息包括其地理位置、运动形式、规模等级、滑体类型以及周围地质环境、原始边坡特征和附近水系等基本信息。

而滑坡基本特征则包括其外形特征、滑体特征、滑床特征、滑面及滑带特征、边界特征和地下水特征等关键详细信息。

变形活动特征及防治建议包含了现今变形迹象、变形活动阶段、稳定性状况和危害性大小及对应防治建议等信息。

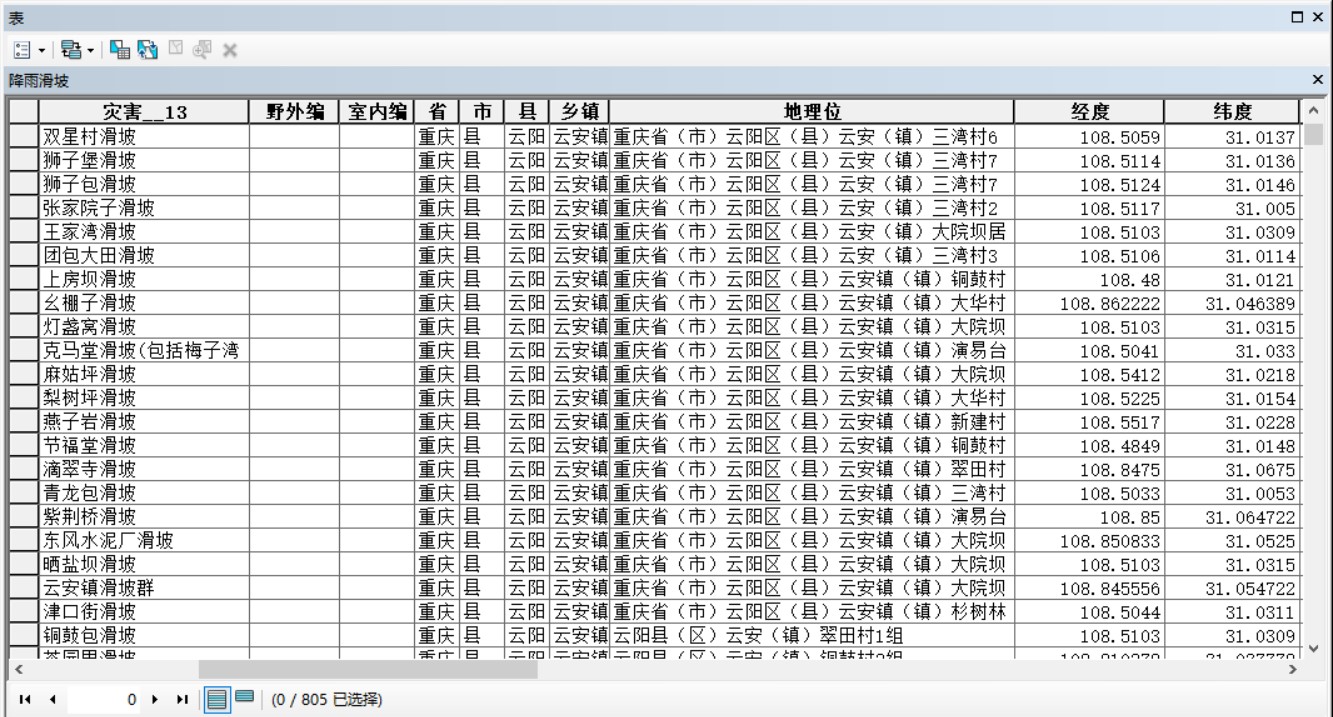

单个的野外调查表显然不便于对整个研究区滑坡的分析对比,因此需要分条将全区滑坡灾害点录入ArcGIS表格中,如图3所示。

图3 降雨滑坡属性数据汇总表

3.2 滑坡图形图像数据

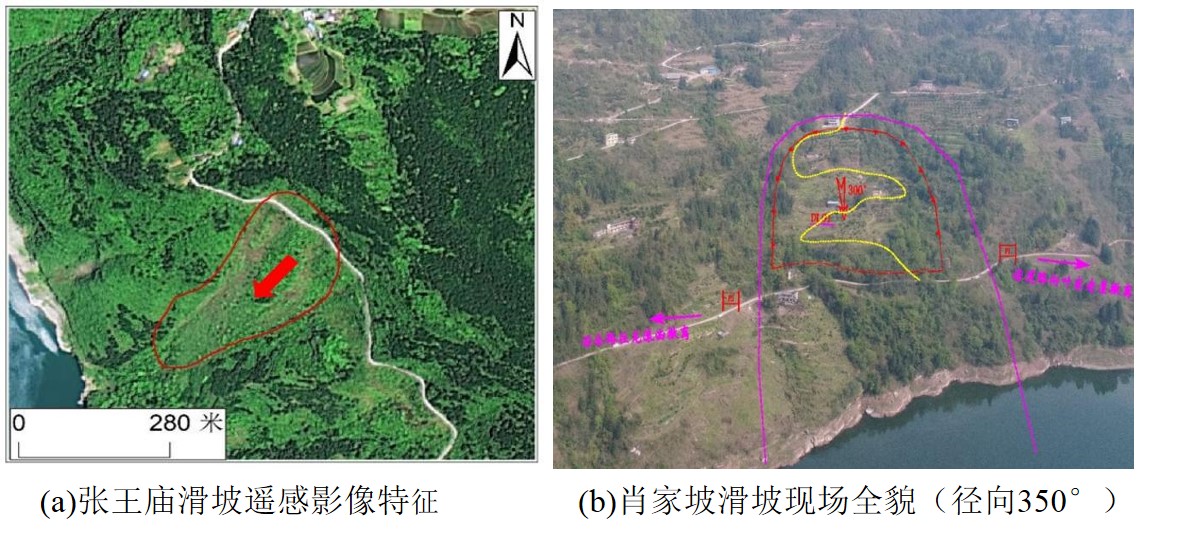

滑坡图形图像数据用于记录滑坡的外在范围、形状、滑动方向的现场照片以及遥感影像数据。其中的现场照片和遥感图像作为图像数据从不同角度和尺度直观记录了滑坡的形态,而图形数据则主要是在图像数据的基础上用点、线、面勾画出滑坡的运动方向、边界以及疏散方向等细微特征。此外,还包括基于滑坡实地调查绘制的平面图和剖面图等详细图形数据。

图4 滑坡图形图像数据

结合编录的滑坡属性数据中的滑坡经纬度坐标,利用ArcGIS软件实现研究区滑坡灾害点与其图形图像数据的相对应,从而便于分析研究区滑坡的区域分布特性。滑坡属性数据基于野外调查表具有数据可靠性、丰富性和准确性,编录成表格方便横向分析和对比增加可读性,导入滑坡点坐标后再配合图形图像数据能直观地展示滑坡灾害点现场实际特征。综上所述,建立数字化的滑坡数据库是运用计算机分析和提取研究区滑坡发育规律及分布特征的基础。

四、滑坡与降雨空间分布数据

4.1滑坡空间分布数据

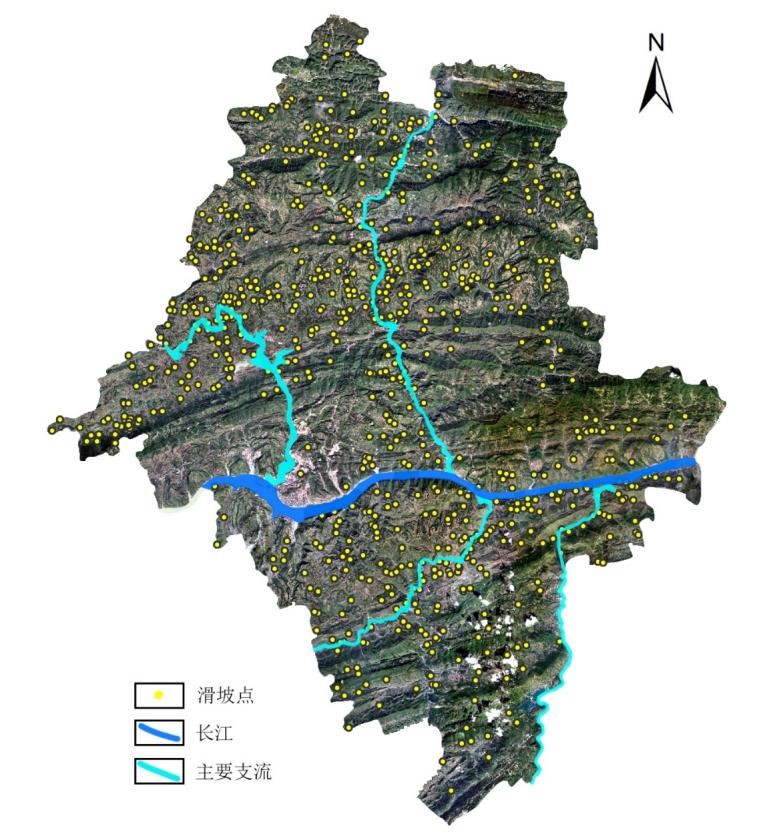

基于滑坡数据库统计的研究区共发育的848个滑坡,为直观地展示所有滑坡的区域分布特征和后续滑坡易发性的分析,将滑坡汇总表中的滑坡经纬度坐标以“添加XY数据”的方式导入到ArcGIS软件,获得云阳县滑坡空间分布概况如下图4所示。初步分析研究区滑坡的分布与地质环境特性尤其是地形走势基本一致。云阳县境内整体地势为东北和南部两头高、西部和中间低的特点,平均海拔约800米左右,中部的长江及其支流沿岸平均海拔在200米以下。对应滑坡点分布规律主要表现为长江以北的铁峰山脉与武陵山脉两条山脉之间的褶皱地区分布最为密集,长江以南的滑坡点分布较多且分散,其中磨刀溪沿岸的滑坡点分布较密集。而中部的长江沿岸分布的滑坡点较少,这与该地区海拔较低且是城区所在地密切相关,其次则由于该段属于白帝城上游四川盆地东部的平行中低山脉地区,河谷两岸主要是较为稳定的宽谷类型。

滑坡的发生是多种因素共同作用导致的,为更准确地分析其他因素对滑坡的影响,滑坡点空间分布数据将与各影响因素图层以空间链接的方式计算在各影响因素图层子分类上的相关性。

4.2 降雨滑坡空间分布数据

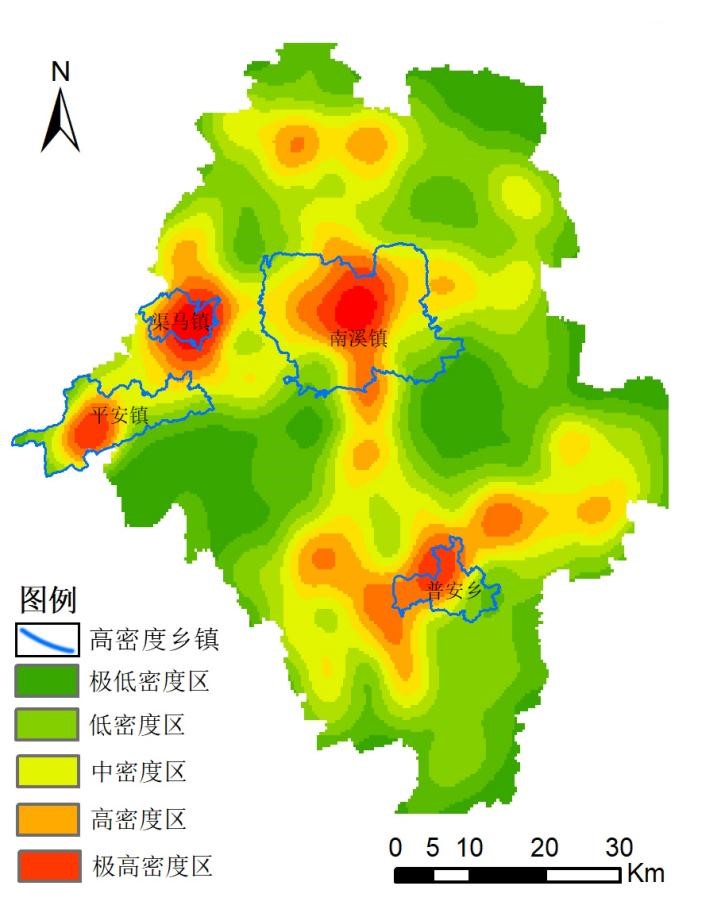

通过统计的滑坡数据库中各滑坡点经纬度信息,导入ArcGIS软件可初步获得降雨滑坡在云阳县的空间分布概况。但是点状分布将单个滑坡点之间的关联性割裂开来,难以直观地体现云阳县滑坡的整体分布特征。为了更加深入的分析研究区降雨滑坡的整体分布趋势,采用ArcGIS软件的核密度分析功能计算滑坡面密度。该方法的基本原理为确定搜索半径内的点样本数量,通过核函数计算点密度值,最后基于空间插值技术将点密度值转换为表面密度值。

图5 滑坡空间分布概况

本研究通过对805个降雨滑坡以核密度法计算后得到降雨滑坡面密度分布热力图。为方便初步分析云阳县境内降雨滑坡分布规律,采用自然间断法将区域滑坡密度从小到大分为极低密度区、低密度区、中密度区、高密度区和极高密度区5个等级。如图5所示,云阳县降雨滑坡极高密度区主要分布在平安镇、渠马镇、南溪镇和普安乡四个乡镇。其中平安镇在118平方千米的区域面积内有24个滑坡,渠马镇则在35.52平方千米的区域面积内有25个滑坡,南溪镇281.2平方千米的区域面积内有72个滑坡,普安乡55.47平方千米的区域面积内有22个滑坡。综合对比四个滑坡高易发乡镇中渠马镇的滑坡密度最大。从云阳县的地质环境分布特征分析,其中平安镇位于铁峰山山脉的中山丘陵地区,海拔高差极大达到914米,导致滑坡灾害频发。除平安镇外,渠马镇、南溪镇和普安乡分别位于澎溪河、汤溪河和磨刀溪流域,区域内大小沟壑纵横且植被覆盖较少,因此受到雨水侵蚀和河水冲刷作用较大,是形成滑坡的主要因素之一。

图6 降雨滑坡面密度分布

4.3 降雨滑坡分布发育规律

从地形地貌方面,降雨滑坡主要分布在地形起伏较大、沟壑纵横、人类活动较多的山区耕地、植被覆盖较少或以低矮灌木为主的中山丘陵地区;从水系分布方面分析,除平安镇外其余三个高密度滑坡地区都分别处于流量较大的长江支流澎溪河、汤溪河和磨刀溪流域。从地层岩性方面,滑坡面密度较高的四个乡镇都位于典型红色地层的紫红色泥岩和紫红色砾岩地区。

五、小结

综上所述,降雨对滑坡稳定性具有显著影响,其触发机制复杂多样,涉及土体物理性质的变化、地下水位的波动以及地表径流的作用等多个方面。通过深入研究降雨与滑坡稳定性之间的关系,并结合现代科技手段进行精准监测与预警,可以有效减少滑坡灾害带来的损失。未来,随着技术的不断进步和研究的深入,我们有理由相信,在降雨影响下滑坡稳定性的评估与预测将更加准确、高效,为地质灾害防治提供更加坚实的科学支撑。

降雨作用下岩质滑坡稳定性判定分析案例

教学指导手册

教学目的与用途:

1、科学知识的传授:首先,通过教学使学生了解降雨如何通过增加土壤含水量、降低土壤抗剪强度、增大坡体自重等机制,促进滑坡的发生。这一过程涉及地质学、水文学、土壤力学等多学科知识,有助于学生构建全面的自然科学知识体系。

2、灾害认知的提升:让学生认识到降雨是滑坡灾害的重要诱因之一,增强他们对地质灾害发生条件的认识,理解滑坡的成因、发展过程及危害后果,从而提高自我保护能力和应急响应能力。

3、环境意识的培养:通过案例分析,展示不合理的人类活动(如过度砍伐、不合理建设等)如何加剧降雨诱发的滑坡灾害,引导学生关注环境保护,树立可持续发展观念。

4、数据分析与解决问题的能力:鼓励学生利用气象数据、地质勘察资料等,分析降雨量与滑坡发生频率、规模之间的关系,培养数据收集、处理、分析及解决问题的能力。

教学内容:

1、降雨与滑坡的基本概念

降雨概述:介绍降雨的基本概念,包括降雨量、降雨强度、降雨历时等参数。

滑坡定义:阐述滑坡的定义、类型(如土质滑坡、岩质滑坡)、成因及危害。

2、降雨对滑坡的物理作用机制

增加土壤含水量:解释降雨如何增加土壤孔隙水压力,降低土壤抗剪强度,导致土壤稳定性下降。

形成地表径流与渗透:分析降雨在地表形成径流,加速土壤侵蚀;同时,雨水渗透至土层内部,增加土体重量,减小土体间的摩擦力。

软化岩土层:讨论长期或高强度降雨如何软化岩土层,使其更易发生滑动。

3、影响滑坡发生的降雨因素

降雨强度与持续时间:探讨不同降雨强度和持续时间对滑坡发生的影响,强调极端天气事件(如暴雨、连阴雨)的诱发作用。

地形地貌:说明陡峭的山坡、沟谷等地形更易在降雨条件下发生滑坡。

土壤类型与结构:分析不同土壤类型(如黏土、砂土)及土壤结构对水分吸收、保持及渗透能力的差异,及其对滑坡敏感性的影响。

植被覆盖:讨论植被在减缓降雨对土壤侵蚀、增加土壤稳定性方面的作用。

4、滑坡预警与防治措施

监测与预警系统:介绍利用现代科技手段(如卫星遥感、地面监测站)进行滑坡监测与预警的方法。

工程治理措施:讲解排水工程(如截水沟、排水沟)、支挡工程(如抗滑桩、挡土墙)等防治滑坡的技术手段。

非工程措施:强调土地合理利用、植树造林、加强公众教育等非工程措施在滑坡预防中的重要性。

启发思考题:

1、为什么要尽量避免滑坡的发生?

2、有哪些手段可以避免滑坡的发生?

建议课堂计划:

时间安排:根据教学需要,整个案例课的课堂时间控制在6学时,以便比较充分地了解案例所涉及的知识点,以下是根据课程时间进度安排的课堂学习计划。

课前计划:发放案例材料,提出课后思考题,请学生在课前完成阅读和初步思考。

课中计划:课堂前言,明确该案例主题(20分钟) ;案例讲述,案例总体介绍,引导学生分析和认真学习该案例的理论知识点,并提出思考题(120分钟) ;分组讨论(20分钟);小组发言(20分钟一个小组,4组) ;案例总结:包括案例中的关键知识点,以及如何运用理论知识去分析和解决实际问题(30分钟)。

课后计划:通过案例分析和总结,使学生掌握案例相关知识,然后布置相关作业,以论文或者报告形式写出案例分析,并对难点和易错点可以进一步研究。

参考文献:

[1]许强.降雨诱发红层滑坡研究—以四川盆地为例[M]. 北京:科学出版社, 2020.10.

[2]赵东升. 三峡库区浅埋红层滑坡入渗模型及机理研究[D].重庆三峡学院,2023.

[3]王佳佳. 三峡库区万州区滑坡灾害风险评估研究[D].中国地质大学, 2015.