首页注释:本案例旨在全面记录并分析万州区柱山乡三木村发生的小型岩石崩塌事件的现场情况。通过详细的现场勘查、数据收集与初步分析,本案例旨在为后续的安全评估、治理方案设计及预防措施的制定提供科学依据。作者:强跃,男,汉,工学硕士,教授(三级),硕士生导师,主要从事三峡库区地质灾害防治研究,工作单位:重庆三峡学院。在此特别指出,本案例仅用于教学,在编制过程中参阅了前人成果,收集了部分单位一线资料,在此致以衷心的感谢和美好的祝福,若涉及侵权,请联系删除,QQ邮箱:652344220@qq.com。

摘要:小型岩石崩塌通常指的是规模相对较小,但突发性强、难以预测的地质灾害现象,主要表现为岩石块体或岩体碎片在重力作用下突然脱离母体,沿斜坡向下滚落或坠落。其规模虽不及大型山体滑坡或崩塌那样壮观且破坏力巨大,但频繁发生的小型崩塌同样能造成人员伤亡、财产损失及交通中断等严重后果。

关键字:岩石崩塌,现场调查

引言:本案例来自万州区柱山乡三木村发生的小型岩石崩塌事件。虽然大型岩石崩塌往往能引发广泛关注,造成重大人员伤亡和财产损失,但小型岩石崩塌同样不容忽视,它们虽规模较小,却也是自然界微妙平衡被打破的信号,对周边环境、基础设施及居民生活构成潜在威胁。

背景介绍:事件发生在万州区柱山乡三木村。柱山乡位于万州区西部,距万州城区约25千米,地形以高山丘陵为主,森林覆盖率高,年降水量较大,这些自然条件为地质灾害的发生提供了潜在的条件。

内容:

一、灾险情概况

左家院子危岩位于重庆市万州区柱山乡三木村3组,地理坐标:108.23302°E,30.75998°N,H:668m。根据现场调查,危岩发育于柱山乡三木村3组左家院子后部斜坡陡崖带,坡向62°,总长度约60m。现场调查发现6处危岩单体;危岩单体高度3.4~8.1m,单体方量33.8m3~105.4m3,危岩单体总方量381.5m3。主要威胁外侧斜坡下部5户13人(常住9人)和村级公路65m安全。

图1危岩分布范围

二、危岩地质环境条件

2.1地形地貌

调查区总体区域地貌形态为构造剥蚀浅切割低山丘陵地貌。本区地形条件较复杂,总体呈缓坡—陡崖—陡坡—小平台—缓坡地貌结合。缓坡地形坡度15~25°,主要为耕地和灌木;陡崖坡高5~15m,坡度70~85°;陡坡地形坡度25~45°,主要为林木和灌木;小平台为村级公路,宽3~5m,坡度3~8°。

2.2地层岩性

陡崖顶部斜坡上堆积为第四系残坡积崩坡积粉质粘土,褐色,主要由黏粒组成,呈可塑状,干强度中等,韧性中等,稍有光泽,无摇震反应;陡崖下部斜坡上堆积为第四系崩坡积粉质粘土夹碎块石层,灰褐色,粉质粘土呈可塑状,稍湿,砂、泥岩碎块石含量15%~40%,粒径10~65cm。陡崖岩性主要为砂岩。砂岩灰-灰白色,中厚层状构造,主要矿物成分为石英、长石,云母及暗色矿物次之,中细粒结构,钙质胶结;斜坡下部泥岩紫红色、暗紫色,由粘土矿物组成,泥质结构,薄~中厚层状构造。

2.3地质构造

调查区属于万州向斜南东翼,岩层产状平缓,岩层产状335°∠6°,调查区域内发育两组裂隙,裂隙L1:产状342°∠85°,裂隙面平直,延伸长度2~10m,间距1.5~5m,张开1~300mm,局部泥质和岩屑充填;裂隙L2:产状83°∠81°,裂隙面粗糙,延伸长度2~4m,间距1~3m,闭合~微张状。

2.4水文地质条件

调查区内未见明显地表水体,地表水主要靠大气降雨补给,沿坡面径流,向前缘平台外侧沟谷排泄;调查区地形较陡,地表径流条件好,不利于地表水的存储与汇集,暴雨期间易在坡面形成强烈的地表径流顺坡径流和排泄,场地地表水较贫乏。

地下水类型主要为第四系松散土层孔隙水和基岩裂隙水,松散岩类孔隙水主要赋存于第四系崩坡积物的碎块石土层中,主要接受大气降水补给,于土层孔隙运移,向坡脚排泄。由于区内地表水排泄条件好,降雨主要沿坡面径流向坡脚排泄和少量下渗至下部基岩裂隙中,通过基岩裂隙通道排泄于地势低洼处。基岩裂隙水主要赋存于侏罗系中统沙溪庙组砂岩及泥岩风化裂隙中,接受降雨补给,沿裂隙运移,向地形低洼处排泄。泥岩为相对隔水地层,砂岩为相对透水层,由于区内砂岩裂隙发育,贯通性好,不利于地下水储存,因此,地下水以大气降水补给为主,具有受降雨控制明显、就近补给、就近排泄的特点裂隙水对岩土界面和强风化基岩有软化作用。综合分析调查区地下水在雨季较丰富,枯季较贫乏。

三、灾害体基本特征

根据现场调查,危岩发育于柱山乡三木村3组左家院子斜坡前缘陡崖带,坡向62°,总长度约60m。现场调查发现6处危岩单体(W1~W6);危岩单体高度3.4~8.1m,单体方量33.8m3~105.4m3,危岩单体总方量381.5m3。该危岩主要威胁外侧斜坡下部5户13人(常住9人)和村级公路65m安全。

3.1危岩基本特征

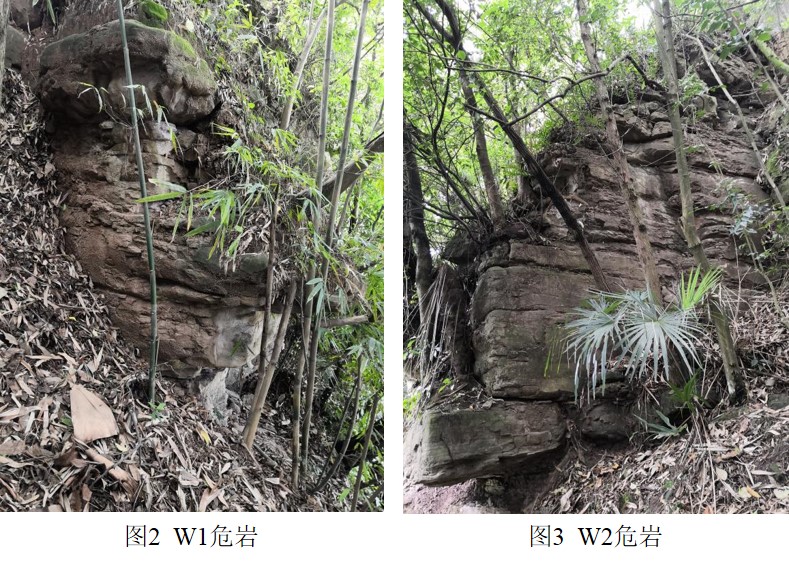

W1危岩单体长度约5.1m,高度约6.1m,厚度3.1m,单体方量50.5m3,该处危岩形态不规则。后缘裂隙贯通,裂隙张开3~10cm。下部岩腔长约5.5m,高约2.0m,深约1.5m。潜在破坏模式为倾倒式,崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态。见图2。

W2危岩单体长度约4.4m,高度约8.1m,厚度4.8m,单体方量105.4m3,该处危岩形态不规则。下部岩腔长约4.7m,高约2.7m,深约1.4m。后缘裂隙贯通,裂隙张开1~5cm。潜在破坏模式为倾倒式,崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态。见图3。

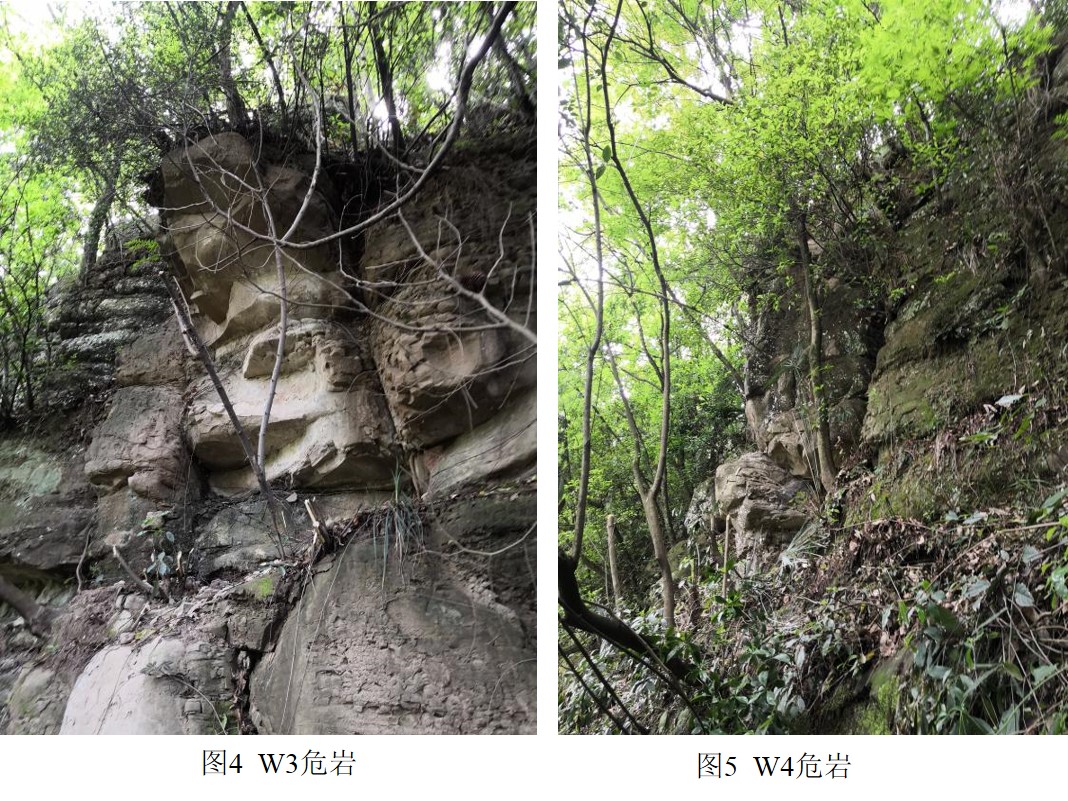

W3危岩长度约3.8m,高度7.1m,厚度3.5m,总方量约61.6m3,该处危岩形态不规则。后缘裂隙发育,延伸长度2~4m,张开1~3cm,泥质充填。崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态,其潜在变形破坏模式为坠落式。见图4。

W4危岩长度约3.7m,高度约7.6m,厚度4.1m,总方量约65.9m3,该处危岩形态不规则。后缘裂隙发育,延伸长度5~7m,张开3~8cm,泥质充填。崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态,其潜在变形破坏模式为倾倒式。见图5。

W5危岩长度约6.7m,高度约5m,厚度2.8m,总方量约64.3m3,该处危岩形态不规则。后缘裂隙发育,延伸长度1~3m,张开1~5cm,泥质充填。崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态,其潜在变形破坏模式为坠落式。见图6。

W6危岩长度约7.5m,高度约3.4m,厚度2.1m,总方量约33.8m3,该处危岩形态不规则。后缘裂隙发育,延伸长度1~2.5m,张开1~3cm,泥质充填。崩塌方向约62°,现状处于基本稳定状态,其潜在变形破坏模式为坠落式。见图7。

此外,陡崖带底部W3~W5危岩范围内,连续发育有一条由泥岩风化脱落形成的凹岩腔,岩腔长约35m,高约1.5m,深约1.6m。见图8。

图8凹岩腔

四、灾害体的成因机制分析

危岩体的形成主要受地质因素、地质构造因素、外动力作用的控制。

a、地质因素

地层因素主要受控于地形原因和地层岩性原因,地形以陡崖地形为主,陡崖发育具备危岩形成的必要条件,陡崖主要由中厚层状砂岩夹薄层状泥岩构成。中厚层状砂岩为脆性岩石,岩质硬,抗风化能力强,易在裂隙的切割下形成脱离母岩的危岩体;薄层状泥岩岩质较软,抗风化能力弱,裂隙发育,因差异性风化易形成凹岩腔。

b、地质构造的因素

陡崖带区域岩层产状较平缓,产状为335°∠6°。根据调查,区内危岩的形成主要受两组优势裂隙结构面控制,由于裂隙切割陡崖岩体,促使边界条件形成,在外部因素触发下形成危岩崩塌。

c、外动力作用的控制,为危岩崩塌主要诱发因素

①大气降水

降水后形成的地表水通过陡崖后缘的裂缝渗漏到陡崖裂隙内,降低了裂缝的力学性能,同时增加了裂缝内的水压力,诱发危岩崩塌破坏。

②植物根劈作用

植物的根劈作用使岩体的稳定性有所降低,植被覆盖较为茂盛,植物的根茎沿危岩层面和裂隙生长,根劈作用使裂隙扩大,加速危岩体产生向临空方向的变形破坏。

③温差作用

区内季节及昼夜温差较大,在温度变化过程中产生的热胀冷缩作用降低岩体强度,日积月累,使危岩体后缘裂隙及基座加快其风化破坏作用。

④地震

地震与人类放炮活动同属于地震波破坏,瞬时破坏危岩体。

⑤人类工程活动

目前灾害体人类工程主要为耕种,人类工程活动对陡崖带的影响较小。

五、灾害体现状稳定性及发展趋势

根据现场调查分析,陡崖形态、裂隙、岩腔发育的空间特征,绘制出单个危岩体的剖面示意图及立面图,多数危岩体的后缘主控裂隙在危岩体范围内贯通性较好,部分危岩后缘裂隙甚至已完全贯通。危岩体的现阶段主要是靠结构面的抗剪强度、极小段未贯通段岩体强度来保持危岩体的稳定,这些主控结构面受危岩体本身自重、降雨、植物根劈、温差变化等作用,必将持续降低危岩体主控结构面的抗剪强度导致危岩失稳。

目前,危岩体处于基本稳定状态,危岩趋向于向欠稳定及不稳定状态发展进而发生坠落崩塌、倾倒破坏。将威胁外侧斜坡下部5户13人(常住9人)和村级公路65m安全。

六、应急处置建议

柱山乡三木村3组左家院子危岩为自然因素影响形成,依据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《渝委办〔2007〕77号》的有关规定和要求,为确保人民群众的生命财产的安全,建议柱山乡人民政府采取如下措施:

1、划定危险区域,设置警示标志和警戒线;

2、设置监测网点,落实监测人和监测责任人,加强监测,及时分析,上报数据,发现重大险情及时处置。

后期建议:

1.对W3~W6危岩进行“人工清除”,对W1、W2危岩进行“岩腔嵌补”治理。

万州区柱山乡某小型岩石崩塌现场调查分析案例

教学指导手册

教学目的与用途:

1、理论与实践相结合:通过实地调查,学生能够将课堂上学到的岩石力学、地质构造、土壤侵蚀等理论知识应用于实际情境中,加深对理论知识的理解与掌握。

2、提升问题解决能力:面对复杂的崩塌现场,学生需要运用所学知识分析崩塌原因、评估影响范围、预测潜在风险,这一过程极大地锻炼了学生的问题识别、分析与解决能力。

3、增强安全意识与应急响应能力:小型岩石崩塌虽规模有限,但其突发性强,对人员安全构成威胁。现场调查教学让学生亲身体验灾害现场的紧张氛围,学习如何安全作业、制定应急预案,提高自我保护及救援能力。

教学内容:

定义与分类:首先,需明确小型岩石崩塌的基本概念,即由于地质构造、风化作用、降雨、地震等因素导致的山体岩石块体突然脱离母体,沿斜坡快速移动并堆积在坡脚或沟谷的过程。根据规模大小,可分为小型、中型和大型崩塌,而本案例重点聚焦小型崩塌。

重要性:阐述小型岩石崩塌虽规模有限,但频发且难以预测,对道路交通、居民区、旅游景点等区域的潜在威胁不容忽视。

启发思考题:

1、如何准确界定崩塌区域的范围?

2、崩塌发生区域的地质构造、岩性特征、岩层产状及节理裂隙发育情况如何?这些因素如何影响岩石的稳定性?

3、崩塌后,剩余岩体是否稳定?是否存在二次崩塌的风险?如何进行定量评估?

建议课堂计划:

时间安排:根据教学需要,整个案例课的课堂时间控制在6学时,以便比较充分地了解案例所涉及的知识点,以下是根据课程时间进度安排的课堂学习计划。

课前计划:发放案例材料,提出课后思考题,请学生在课前完成阅读和初步思考。

课中计划:课堂前言,明确该案例主题(20分钟);案例讲述,案例总体介绍,引导学生分析和认真学习该案例的理论知识点,并提出思考题(120分钟);分组讨论(20分钟);小组发言(20分钟一个小组,4组);案例总结:包括案例中的关键知识点,以及如何运用理论知识去分析和解决实际问题(30分钟)。

课后计划:通过案例分析和总结,使学生掌握案例相关知识,然后布置相关作业,以论文或者报告形式写出案例分析,并对难点和易错点可以进一步研究。

参考文献:

[1]伍运霖,刘天翔,程强,等。复杂山区陡立山体崩塌灾害及应急抢险处置[J/OL]。路基工程,1-6[2024-08-09].https://doi.org/10.13379/j.issn.1003-8825.202401007.

[2]李强,伍剑波,孙东,等.四川省地形起伏度与斜坡地质灾害空间分布关系研究[J].钻探工程,2024,51(04):125-134.

[3]程众帅.基于支持向量机和信息量模型的长白山崩塌灾害风险评价[D].长春工程学院,2024.DOI:10.27834/d.cnki.ggccc.2024.000011.