首页注释:本案例旨在全面、客观地记录并分析渝东北走马镇野鸭村3组七里沟近期发生的小型泥石流灾害现场情况,为当地政府及相关部门提供科学依据,促进灾区恢复重建与灾害预防能力的提升。作者:强跃,男,汉,工学硕士,教授(三级),硕士生导师,主要从事三峡库区地质灾害防治研究,工作单位:重庆三峡学院。在此特别指出,本案例仅用于教学,在编制过程中参阅了前人成果,收集了部分单位一线资料,在此致以衷心的感谢和美好的祝福,若涉及侵权,请联系删除,QQ邮箱:652344220@qq.com。

摘要:近年来,随着全球气候变化和极端天气事件的频发,自然灾害,尤其是泥石流灾害,对人类社会和自然环境造成了严重影响。小型泥石流,虽规模不及大型泥石流那般毁灭性,但其突发性强、分布广泛,常发生在山区、丘陵地带及人类活动频繁的边缘区域,对当地居民生命财产安全构成直接威胁。

关键词:小型泥石流,现场调查,河流侵蚀

引言:七里沟,一个位于特定地理区域内的自然沟谷,近年来因多次小型泥石流事件而备受关注。这些泥石流事件不仅给当地居民的生命财产安全带来了严重威胁,也引发了社会各界对地质灾害防治的广泛讨论。

背景介绍:七里沟泥石流位于万州区走马镇野鸭村3组,处于构造侵蚀低山河谷地貌,地理坐标为108°32'52.75"E,30°35'44.60"N,不属于万州区群测群防地灾点。据调查,该泥石流沟流域形态呈狭长的感叹号型,流域纵长长度450m,流域面积900m2。最高点位于北侧近山顶区域,海拔高成620m,最低点位于坡脚喇叭口,海拔448m。相对高差172m,平均纵坡降382‰。受“7.4暴雨”影响,斜坡上部崩坡积发生滑塌,造成块碎石夹砂土汇流于沟槽形成水石流,造成下部一栋房屋损毁及2人死亡。

内容:

一、调查报告的主要结论及建议

1.1主要结论

受斜坡上部崩坡积土滑塌影响,在沟槽区汇水区形成水石流,由于纵向坡降大,为水石流提供了动力条件,整体现状处于欠稳定状态,在强降雨下可能发生进一步滑移破坏,威胁坡脚4户15人(常住8人)生命财产安全,需对其进行应急降险工程治理。

1.2建议

1、按划定危险区域设置警示标志;

2、通知监测人,加强宏观监测巡查,发现险情加剧及时上报;

3、对泥石流堆积区居民进行险前倒腾,险情排除前不得返回居住;

4、建议下一步对七里沟泥石流采取应急降险处置。

图1七里沟泥石流卫星平面图

二、灾害体基本特征及稳定性评价

2.1基本特征

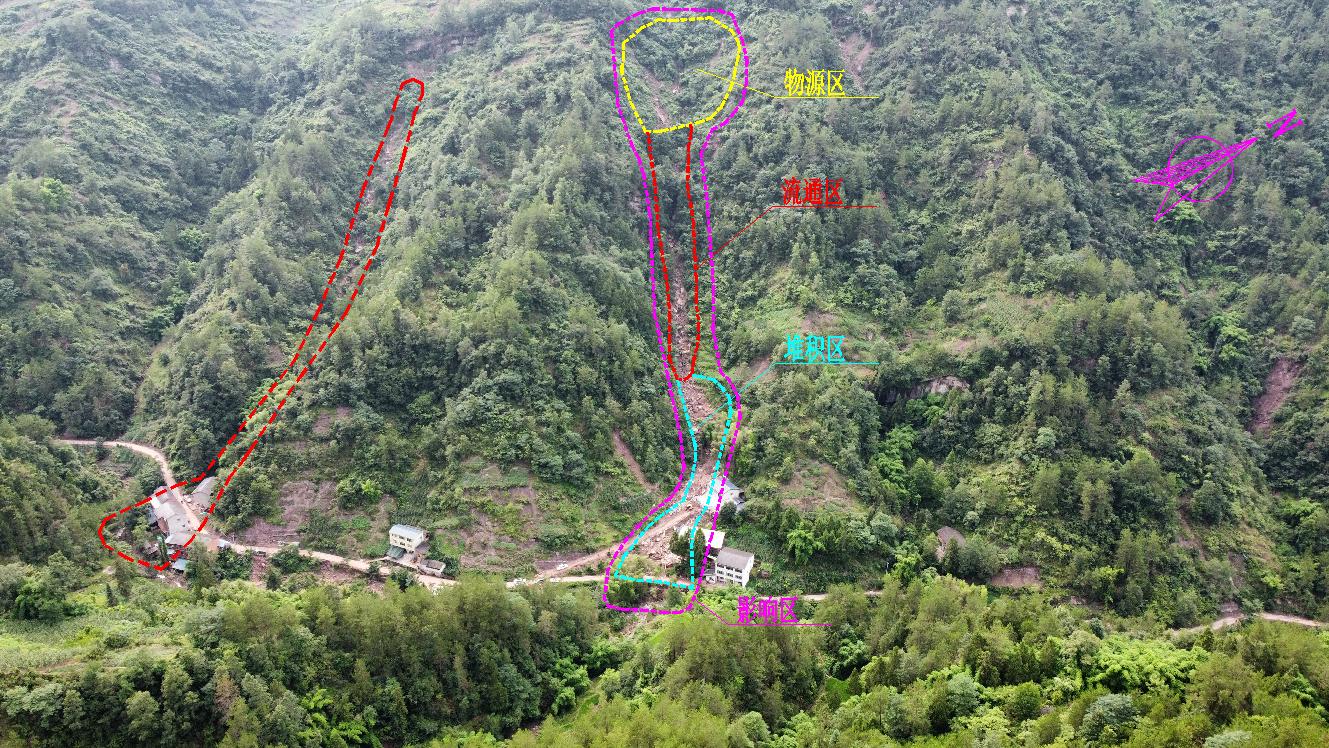

该泥石流位于构造侵蚀低山河谷地貌,斜坡属逆向坡,受河流侵蚀坡面形成梳状沟槽,据调查,该泥石流沟流域形态呈狭长的感叹号型,流域纵长长度450m,流域面积900m2。最高点位于北侧近山顶区域,海拔搞成620m,最低点位于坡脚喇叭口,海拔448m。相对高差172m,平均纵坡降382‰。受“7.4暴雨”影响,斜坡上部崩坡积发生滑塌,造成块碎石夹砂土汇流于沟槽形成水石流,造成下部一栋房屋损毁及2人死亡。由于斜坡顶部仍残留较多残坡积,存在进一步滑塌风险,威胁坡脚4户15人(常住8人)生命财产安全。

另外七里沟泥石流西侧同样发育冲沟,但坡降比王大坤位于沟口位置,且受7.4暴雨影响,水流溢出原有排水沟,冲刷房屋,存在一定安全隐患。

图2沟槽残留块石

图3残留块石

图4西侧冲沟王大坤房屋

2.2成因机制分析

1、流通区原始地形坡度大约35°,坡降比大,为泥石流冲击提供了动力条件;

2、流动区顶部的物源区为崩坡积土,块石粒径最大可达2m,块碎石为泥石流提供了充足的物源条件,泥石流沟易汇水,小型山槽地貌汇水面积可达2×104m2。

3、2023年7月4日4时-7时,长滩雨量站监测降雨量达到200.8毫米,降雨量达到历史极值,为该泥石流诱发的主控因素。

2.3稳定性评价及发展趋势

由于目前物源区崩坡积土多处已松动滑塌,岩土参数低,出去基本稳定~欠稳定,再遇极端降雨,可能引发更大规模滑塌变形,并形成泥石流,威胁坡脚堆积区居民房屋。

三、应急处置方案

3.1设计思路及依据

为防止泥石流形成后规模扩大影响喇叭口周边居民房屋,本次设计主要是清理疏通并拓宽原有沟渠,并在居民房屋段设置挡土墙,防止孤块石破坏冲击沟壁。因此本次应急降险方案主要为:截排水+挡土墙。

本次应急降险方案主要依据《重庆市万州区走马镇七里沟泥石流应急调查报告》、《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2019)及与其相关的其他相关规范。执行的主要技术要求和规范如下:

(1)《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2019);

(2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001(2009年版));

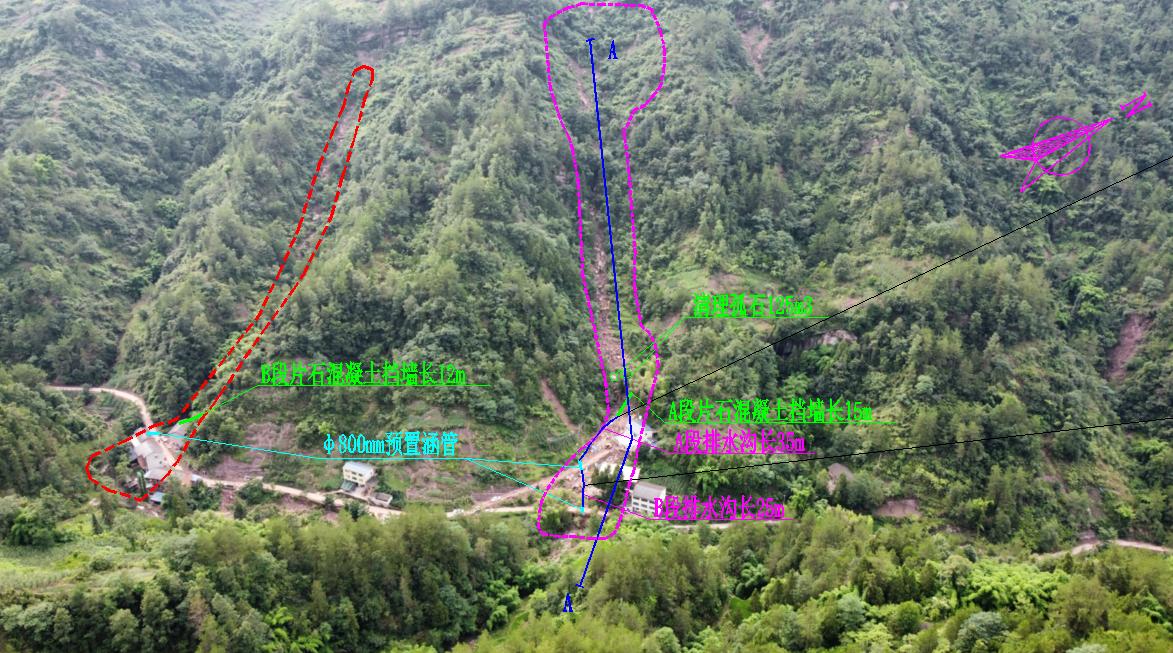

3.2总体工程布置

沿原有沟渠路径进行加宽,清除冲刷下来堆积的较大孤石,方量约125m3,在临近房屋冲沟变向区域设置一条斜顺于冲沟的方向的挡土墙,长约15m,由于A段冲沟内侧已基岩出露,因此不做工程措施,仅对外侧进行混凝土护壁,长约45m,B段排水沟长约35m,坡度大设置跌水。中途由于需要横跨2条村道,需要在原有涵管旁各增设2根预置涵管。

另外该泥石流沟南西侧同样发育同等条件冲沟,且本次强降雨沟口同样形成堆积物。因此在沟口设置斜向挡墙,长约12m,并扩宽原有涵管。

图5截排水+挡土墙布置图

3.3分项工程设计

截排水工程

在泥石流堆积区利用原有冲沟路径设置截排水,A段开挖沟槽宽约80cm,外侧浇筑厚约50cm护壁,总长约35m,锚固深度30cm,下部接入村道土路段埋设直径80cm,壁厚10cm预置涵管,埋深约0.5m。B段排水沟内空0.8m×1m,并设置跌水,总长约25m,底部同样在原有涵管旁埋入直径80cm,壁厚10cm预置涵管。另外在西南侧冲沟增加一处直径80cm,壁厚10cm预置涵管。

挡土墙工程

A段采用C20混凝土挡墙,设置于房屋南西侧冲沟变向区域,布设按平面布置图分布,总高3m,坎固0.5m,长15m,下底宽1.2m,上宽0.6m,材料采用C20砼,面坡1:0.1(水沟侧),背坡1:0.2,基底逆坡0.1:1,地基均需开挖至基岩中风化,并按要求设置泄水孔和沉降缝。

B段采用C20混凝土挡墙,设置方向按平面布置图方向,总高2m,坎固0.5m,长12m,下底宽1m,上宽0.6m,材料采用C20砼,面坡1:0.1(水沟侧),背坡1:0.2,基底逆坡0.1:1,地基均需开挖至基岩中风化,并按要求设置泄水孔和沉降缝。

另外对已冲沟路径的较大孤块石进行人工清除,方量约150m3。

3.4主要工程量

表1滑坡应急降险工程量表

序号 |

工程项目 |

单位 |

工程量 |

计算公式 |

一 |

挡土墙工程 |

|

|

|

1.1 |

挖沟槽石方(较软岩) |

m3 |

15 |

1*0.5*12+1.2*0.5*15 |

1.2 |

混凝土挡墙 |

m3 |

59.7 |

A段40.5m3,B段19.2m3 |

1.3 |

模板 |

m2 |

146.6 |

A段51.2m2,B段95.4m2 |

1.4 |

泄水管 |

m |

15 |

1.5*10 |

1.5 |

人工清孤石 |

m3 |

150 |

|

二 |

截排水 |

|

|

|

2.1 |

挖沟槽土方 |

m3 |

52.5 |

B段52.5m3 |

2.2 |

挖沟槽石方 |

m3 |

42.25 |

A段6.25m3+涵管36m3 |

2.3 |

混凝土浇筑排水沟 |

m3 |

55.5 |

A段:40.5m3,B段9.5m3,涵管5.5m3 |

2.4 |

模板 |

m2 |

173 |

113+60(涵管) |

三 |

二次转运 |

|

|

|

3.1 |

二次转运 |

T |

100 |

|

渝东北某乡镇小型泥石流现场调查分析案例

教学指导手册

教学目的与用途:

1、增强灾害意识:首先,小型泥石流现场调查教学最直接的目的在于增强学生的灾害意识。通过亲眼看见泥石流的遗迹、了解灾害发生前后的环境变化,学生能够深刻体会到自然灾害的严峻性和不可预测性,从而在心中种下防灾减灾的种子。

2、理解地质地貌:泥石流的发生往往与特定的地质条件、地形地貌密切相关。现场调查教学能够使学生直观观察泥石流发生地的地质构造、土壤类型、植被覆盖等要素,理解这些因素如何相互作用,最终导致泥石流的发生,从而加深对地质学、地貌学的理解。

3、掌握调查方法:教学中,通过指导学生运用专业的调查工具和技术手段(如无人机航拍、地质雷达探测、土壤湿度测量等),进行泥石流灾害现场的勘查、测量与记录,使学生掌握科学的调查方法和数据处理技能,为将来从事相关研究工作或应急管理工作打下坚实基础。

教学内容:

1、理论知识教学

小型泥石流概述:介绍小型泥石流的定义、分类、分布范围及历史案例。

成因机制分析:讲解地形地貌、地质构造、降雨条件、植被覆盖等因素对小型泥石流形成的影响。

危害评估:分析小型泥石流对人员、财产、环境的潜在危害及影响范围。

国内外研究进展:介绍当前小型泥石流监测预警、防治技术的最新研究成果。

2、技能训练与实践

地形地貌观测:教授学生如何观察并记录现场的地形地貌特征,识别潜在的泥石流物源区、流通区和堆积区。

地质构造识别:通过实地观察,学习识别断层、褶皱等地质构造及其对泥石流活动的影响。

水文气象条件分析:指导学生收集现场及周边地区的历史降雨数据,分析降雨强度、持续时间与泥石流发生的关系。

启发思考题:

1、为什么要尽量避免泥石流的发生?

2、处理泥石流的紧急措施有哪些?

建议课堂计划:

时间安排:根据教学需要,整个案例课的课堂时间控制在6学时,以便比较充分地了解案例所涉及的知识点,以下是根据课程时间进度安排的课堂学习计划。

课前计划:发放案例材料,提出课后思考题,请学生在课前完成阅读和初步思考。

课中计划:课堂前言,明确该案例主题(20分钟) ;案例讲述,案例总体介绍,引导学生分析和认真学习该案例的理论知识点,并提出思考题(120分钟) ;分组讨论(20分钟);小组发言(20分钟一个小组,4组) ;案例总结:包括案例中的关键知识点,以及如何运用理论知识去分析和解决实际问题(30分钟)。

课后计划:通过案例分析和总结,使学生掌握案例相关知识,然后布置相关作业,以论文或者报告形式写出案例分析,并对难点和易错点可以进一步研究。

参考文献:

[1]唐海兵,吴建军,张春山,等.涪江源区韩家沟泥石流防治工程改进前后危险性分析[J/OL].地质力学学报,1-16[2024-08-05].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3672.P.20240612.1709.002.html.

[2]郑亮,龙贵云,李青青.某坝区边坡滑塌和泥石流防治措施[J].中国科技信息,2024,(05):56-59.

[3]赵屹峰,陈磊磊.泥石流灾害及工程防治对策研究[J].建设科技,2024,(02):28-30.DOI:10.16116/j.cnki.jskj.2024.02.007.